近くの水道屋さんが見つかる

ポータルサイト

おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載

普段何気なく使用しているトイレですが構造や、どういった仕組みで排水されているかについて詳しく知らない方は多いはずです。

トイレの内部構造や仕組みを知っておくと、いざ水漏れや詰まりのトラブルが起きた際に原因箇所を突き止めやすくなります。

中には水道業者に依頼するべきケースもありますが、トイレの構造やトラブルが起きる箇所など、自分で対処できるケースについて知っておくと安心です。

ビアス

ビアス本記事では、「トイレの構造や仕組み」「トイレのトラブルごとの原因」について解説していきます。

トイレの水漏れや詰まりが起きる原因についても触れていくで!トイレの構造について知りたい人はぜひ最後まで見たってや!

トイレは毎日使うものですが、その構造について詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。

故障やトラブルが起きたとき、基本的な仕組みを理解していれば冷静に対応できます。

便器はトイレの中で排泄物を受け止める部分です。便器内には水が一定量溜まっており、これが排泄物を流す際のクッションとなると同時に、臭いが上がってくるのを防ぐ役割を果たします。

便器は陶器製で、滑らかな表面が汚れを付きにくくし、掃除のしやすさを助けています。

また、便器の底には排水口があり、水の勢いで排泄物を下水管へ送り出す仕組みです。

便器の形状は水の流れをスムーズにして詰まりにくく設計されています。

多くのトイレにはタンクが設置されています。タンクは水を一時的に貯めておく役割を持ち、レバーやボタンを押すとタンク内の水が一気に便器に流れ込み、排泄物を洗い流します。

タンク内には給水管がつながっていて、水が一定量までたまると自動で給水が止まる仕組みになっています。

これにより必要な水量だけを効率的に使い、節水にもつながっています。

トイレの排水は配管を通じて下水や浄化槽へと運ばれます。配管は便器の底に接続されており、水と排泄物がスムーズに流れるように勾配が付けられています。

また、配管には臭いが逆流しないように「トラップ」と呼ばれる部分が設けられており、ここに溜まった水がバリアとなって臭いを防いでいます。

配管の設置場所や形状は建物の構造によって異なりますが、基本的な役割はどのトイレでも共通です。

トイレの形式には大きく分けて「和式」と「洋式」の2種類があります。最近では洋式が主流ですが、公衆トイレなどでは、どちらも設置されていることが多く、利用者の好みに応じて選べるようになっています。

最近の住宅では、洋式のトイレが多く設置されています。

以下では和式と洋式のそれぞれの構造について詳しく解説します。

洋式トイレは、椅子のように座って使用する構造のものをいいます。

昔は和式しか存在しなかったトイレですが、楽な姿勢で使用できる洋式が浸透していきました。

また、温かい便座のウォームレットや洗浄機能付きのウォシュレットなどの便利な機能も追加されて進化しています。

奥の方を掃除しにくいなどのデメリットもありますが、今後改善していくでしょう。

最近の洋式トイレは浮かせて設置することで、汚れを防ぐ工夫までされています。

今後も企業努力によってトイレの構造は進化していくことが予想されます。

和式トイレは、便器をまたいでしゃがむ姿勢で使用する日本独自のトイレ様式です。

昔ながらの公衆トイレや学校、古い住宅などで今も見かけることがあります。

このスタイルは、足腰の筋力を必要とするため、高齢者や体の不自由な方にとっては使用が難しく、また長時間しゃがむことで足や膝に負担がかかるというデメリットがあります。

さらに、使用中の姿勢や構造上、周囲に汚れが飛び散りやすいことから、衛生面や清掃の手間を懸念する声もあります。

その一方で、便座に直接肌が触れないため、「衛生的である」と感じる方も少なくありません。

また、和式トイレは構造がシンプルで部品も少ないため、洋式トイレに比べて価格が安く、故障も少ないのが特徴です。

掃除もしやすく、設置スペースが比較的小さいという点でも一定の利点があります。

近年、トイレの構造はより便利でスタイリッシュな方向へ進化しています。

特に注目されているのが「タンクレストイレ」と「一体型トイレ」です。ここではそれぞれの構造と特徴について詳しく解説します。

タンクレストイレは名前の通り、従来のような水をためるタンクがありません。

給水管から直接水を流す仕組みになっているため、コンパクトでスッキリとしたデザインが特徴です。

給水管に圧力をかける仕組みで瞬時に大量の水を流すため、タンクがなくても十分な水量で排泄物を洗い流します。電気を使うことが多いので、停電時の使用方法には注意が必要です。

一体型トイレは便器とタンクが一体化しているタイプで、デザイン性と機能性のバランスが良いのが特徴です。

タンクレストイレよりも設置が簡単で、従来型トイレの利便性を保ちつつ見た目がスッキリしています。

これらの最新トイレは、従来のトイレと比べて構造が進化しているため、機能面でも生活の質を高めてくれます。

トイレ選びの際は、構造の違いと使い勝手をしっかり比較して、自分に合ったモデルを選ぶことが大切です。

便器内の主な構造として、封水と排水路があります。

普段聞き慣れないという方も多いのではないでしょうか。

封水と排水路について、それぞれを詳しく解説します。

トラブルが起きた際に、把握しておくと状況が理解しやすいなどのメリットがあるでしょう。

トイレの便器内には、常に一定量の水が溜まっている部分があります。これは「排水トラップ」という仕組みによるもので、溜まっている水は「封水(ふうすい)」と呼ばれています。

封水は、排水口を水で封じることで汚れや悪臭が便器内に逆流するのを防ぐ重要な役割を果たしています。

また、下水管から侵入する害虫やガスの侵入を防ぐ効果もあるため、トイレにおける非常に大切な構造です。

しかし、詰まりや水の蒸発などが原因で封水がなくなってしまうこともあります。

その場合、悪臭や虫が発生しやすくなるため、早めの対処が必要です。便器の詰まりを解消した後は、少量の水を便器に注ぎ、新たに封水を確保するとよいでしょう。

トイレ便器内の排水路とは、用を足した後に水とともに流れる通路のことです。

排水路は、S字型の通路になっている箇所があります。

前述の封水の水を溜めるために、上方が段差のように上がっています。(せき)

必要な構造ではありますが、段差が原因で詰まりを起こしてしまう場合もあるので注意が必要です。

水を流す際に、圧力が弱いとつまりの原因になってしまうでしょう。

トイレがつまらないように調節する役割を担っているのがタンクです。

「高いところから低いところへ流れるはずの水が、なぜか逆流している…?」そんな不思議な現象を見たことはありませんか?

実はそれ、「サイホン現象」と呼ばれる自然の力によるものなんです。

ここでは、サイホン現象がどんな仕組みで起こるのか、身近な例とあわせて詳しく見ていきましょう。

サイホン現象とは、液体が一旦管を上昇してから、重力の作用で下方へ流れ出す現象のことです。

例えば、水を入れたバケツと、別の低い位置に置いたバケツをチューブでつなぐと、管内の水が連続していれば自然に高い方から低い方へ水が流れます。これがまさにサイホン現象です。

この仕組みには、主に次の2つの力が関係しています。

配管内部が水で完全に満たされ、出口が入口より低い位置にある場合は、ポンプや電力を使わずとも水が自然に流れ続けます。

サイホン現象は、日本の学校教育では主に中学校の理科で習います。

参考:加古川市上下水道局|まるでマジック?サイホンの原理を使ってバケツの水を抜く方法

トイレや排水管でよくあるトラブルのひとつが「逆流」です。

本来、スムーズに流れるはずの排水が戻ってくると、非常に不快なだけでなく、衛生面の問題にもつながります。

この逆流の原因のひとつが「サイホン現象の失敗」です。

たとえば、トイレに大量のトイレットペーパーや異物を流してしまうと、配管が詰まってしまいます。

その結果、本来なら自然に引き込まれるはずの水の流れが止まってしまうことがあります。

すると、排水が途中で止まり、水圧や空気のバランスが崩れて逆流が発生することがあります。

また、便器の奥にある排水管が途中で曲がっていたり、排水管の傾き(勾配)が十分でない場合は、サイホン現象による自然な水の流れが妨げられることがあります。

そうなると、水が逆流してしまう原因になることもあるので注意が必要です。

ここからは、トイレの排水される仕組みをご紹介します。

トイレの種類である、和式と洋式でタンク内部の構造に違いはありません。

形状も違うことから、排水する構造に違いがあります。

洋式が多いとはいえ、和式を使用している方もまだまだいらっしゃるでしょう。

詰まりや水漏れなどのトラブルが起きた際に対処できるように、排水される仕組みも理解しておくことが大切です。

トイレ便器内の構造と同じように理解しておくと便利でしょう。

和式トイレの排水される仕組みは以下の通りです。

流れる排水管が太くて、洋式よりも流れやすいという特徴があります。

洋式とタンク内の構造は同じですが、昔は水洗式ではありませんでした。

和式トイレの構造を理解して、トラブルに備えましょう。

洋式トイレの排水される仕組みは以下の通りです。

和式に比べて、節水機能が優れている構造なのは洋式トイレです。

使用していて、1つでも異常が起きた場合は故障が考えられます。

私たちが毎日使っている洋式トイレですが、タンクの中がどのような仕組みになっているのかまで知っている人はあまり多くありません。

ここでは、トイレのタンクの中にある主な部品の名前と、それぞれの役割についてご紹介します。

タンク内のボールタップとは、タンクを開けた時に浮いている丸い設備のことです。

浮き玉と呼ばれていて、支えている棒を含めてボールタップと呼びます。

水位が下がると給水が行われ、十分に水が溜まっていると給水が止まります。

タンク内に設置されている浮き玉が水位を判断する設備になるのでトラブルが起きた際に見てみましょう。

破損などのトラブルが起きると、浮き玉が正常に働かないので注意が必要です。

タンク内のオーバーフロー管とは、給水が止まらない時に水があふれるのを防ぐための管です。

故障などが原因で給水がとまらなくなる時があります。対応策として、タンク内に設置されているオーバーフロー管があるので安心感があるでしょう。

トイレタンク内の余分な水は、オーバーフロー管を通って便器内へ流れる仕組みになっています。

管に「WL」という印字がされているのは、ウォーターラインのことです。

タンク内の標準的な水位のことなので、上でも下でもトラブルを疑ったほうがいいでしょう。

普段の掃除では、タンク内まで見ることは少ないかもしれませんが、トラブルが起きる前に確認しておくことをおすすめします。

タンク内のフロートバルブとは、下の方に設置されているゴム製の部品で、流すためのレバーと連動しています。

フロートバルブが開閉することで、水を流したり、タンク内に溜めることが可能です。

ゴムフロートやフロート弁など、複数の呼び方があります。

シンプルな仕組みですが、便利な構造によってスムーズに流すことができるでしょう。

フロートバルブが故障してしまうと、タンク内の水が溜まりすぎたり、足りなくなったりしてしまいます。

劣化しているものは、交換を検討してもいいかもしれません。

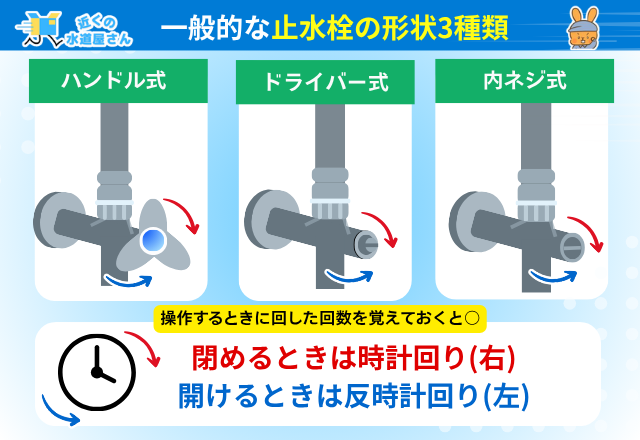

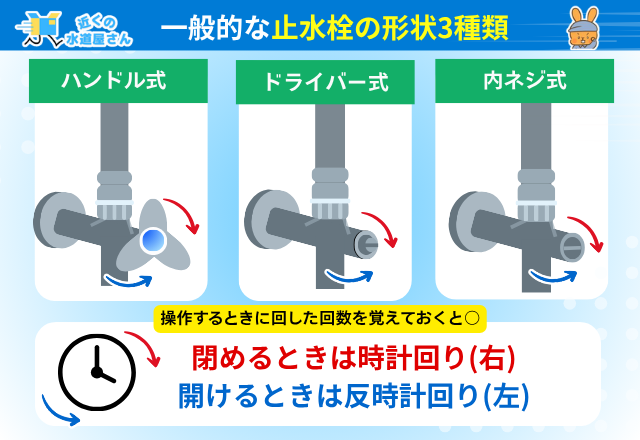

止水栓はトイレだけではなく、家中の各水回りに設置されている設備です。水漏れが起きたときなどの応急処置として閉める際や水圧を調整する際に使用します。

一般的にトイレの止水栓は、便器の横もしくは後ろの壁に取り付けられていることが多です。一部のトイレでは止水栓が床下や壁に埋め込まれていることもあります。

水漏れが起きた時はすぐに対処できるように、あらかじめ止水栓の場所を確認しておくといいでしょう。

また、トイレの水圧が弱い場合は止水栓が充分に開いていない可能性があります。反時計回りに回すとゆるめられるので、試してみてください。

長く触っていない止水栓は、サビや劣化で固着して上手く回せなくなることもあるで!無理に力を入れて回すと破損する恐れがあるので要注意や!

トイレの止水栓が回らないときの対処法については、以下の記事で詳しくまとめています。気になる方はぜひこちらも参考にしてみてくださいね!

毎日使う洋式トイレは、目に見えない部分に徐々に劣化や不具合が蓄積していきます。

使い続けていると「水漏れが起きた」「流れが悪い」「部品が動かない」など、様々なトラブルに直面することも。

このセクションでは、洋式トイレの耐用年数の目安や起こりやすいトラブルの例を紹介しながら、交換のタイミングや判断基準についても解説します。

「そろそろ替え時かな?」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

洋式トイレの耐用年数は、10〜15年といわれています。

新築で購入した場合と、賃貸物件にお住まいの場合が多いかと思います。

それぞれの築年数を確認して、設置されている洋式トイレがどのくらい使用されているものなのかを調べてみましょう。

賃貸物件において、途中で交換が行われている場合は大家さんや管理会社に問い合わせる必要があるかもしれません。

耐用年数を超えて使用している場合は、トラブルが起きる前に交換することをおすすめします。

長く使用している古いトイレは、内部構造に不具合が起きやすいです。

トイレに限らず、家中の設備の経年劣化は防ぐことができません。

便器の見た目の劣化はもちろん、最新のトイレに比べて内部構造も古くなっています。

交換できる部品もなくなっている可能性があることが予想されます。

こまめな掃除だけでは、落とせない汚れも発生しているでしょう。

トイレ内部の各部品の劣化から、不具合が起きます。

対処法として、新しいトイレへ交換を検討しましょう。

メーカーの部品保有期間は10年程であることが多いから、修理できない場合やトイレ自体が古い場合は新しく交換するのもおすすめや!

トイレの構造に関してよくあるQ&Aをまとめました!

時間に余裕のある人はぜひチェックしてみてや!

洋式トイレとタンクレストイレの構造に違いはありますか?

タンクレストイレはその名の通りトイレタンクがないトイレです。

また、タンク式のトイレとは違い、タンクレストイレは電力の供給によって水が流れる仕組みになっています。

節水効果が高く、掃除しやすい最新式のトイレですが、一方で水量が少ないことから詰まりやすいといった特徴もあります。

トイレタンクに水が溜まらなくなる原因はなんですか?

以下の原因が考えられます。

②~⑤の原因でトイレタンクに水が溜まらない場合は、正しい手順で行えばご自身で修理することも可能です。

洋式トイレは和式トイレと比較してつまりやすいですか?

洋式トイレは和式トイレに比べてつまりやすい傾向があります。理由は、洋式の排水管はカーブが多く、流れる水の勢いも弱めなため、トイレットペーパーや異物が詰まりやすいからです。

また、節水タイプの洋式トイレは特に水量が少なく、うまく流れきらないこともあります。反対に、和式トイレは構造がシンプルで水流が強く、詰まりにくい作りです。

つまりを防ぐには、トイレットペーパーを使いすぎないことや、流せないものを流さないことが大切です。

和式トイレと洋式トイレの水量はどのくらい違いますか?

和式トイレ(従来型)

1回あたり:約13〜20リットル

→ 昔ながらの和式トイレは、水量が多めで流す力が強いのが特徴です。

洋式トイレ(節水型)

1回あたり:約3〜6リットル(最新型)/約8〜13リットル(旧型)

→ 最近の洋式トイレは節水設計が進み、少ない水で流せるようになっています。

この記事では、トイレの種類や構造について解説しました。

トイレの様式は、和式と洋式の2種類があります。最近では、洋式ばかりですが、和式も完全になくなった訳ではありません。

学校や駅などの公衆トイレに存在しています。洋式も和式も、タンク内の構造はどちらもほとんど同じです。

トイレの水漏れや詰まりは、タンク内の不具合も考えられます。

洋式トイレの耐用年数は、10〜15年といわれています。長く使用している場合は、交換を検討してもいいかもしれません。

トイレの構造から、詰まりを防ぐ対策もあります。自宅のトイレを大切に扱って長く使用できるようにしましょう。