近くの水道屋さんが見つかる

ポータルサイト

おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載

寒さが厳しくなる冬や、長期間トイレを使わない状況─

たとえば別宅、倉庫、別荘など──では、「トイレの水抜き」がひと手間ながら大きな予防策になります。

水を残したまま放置すると、配管の凍結、悪臭、カビ発生、さらには配管や便器そのものの損傷を招くことも。

ビアス

ビアスそこで本記事では、トイレの水抜きが必要な時期や場面、具体的な手順を丁寧に解説します。

水を戻すときの注意点についても紹介するで!

トイレの水抜きについて詳しく知りたい人はぜひ最後まで見たってや。

トイレの水抜きは、日常的に行うものではありませんが、ある特定の状況では「必ずやっておくべき」重要なメンテナンスになります。

特に、気温が下がる季節や長期間家を空ける予定がある場合、水抜きをしておかないと凍結・悪臭・故障などのリスクが高まります。

では、どのような場面で水抜きが必要になるのでしょうか?

以下で、水抜きを行うべき3つの代表的なタイミングについて詳しく見ていきましょう。

トイレの水抜きが特に重要になるのが、寒冷地の冬季です。

気温が氷点下を下回ると、タンクや配管内部に残っていた水が凍結し、体積が膨張して配管が破裂したり、便器が割れることがあります。

これは特に、夜間や寒波の予報があるとき、暖房のないトイレや別棟トイレで起こりやすいトラブルです。

「夜は家を空ける」「電源が落ちるかもしれない」といった状況では、事前にトイレの水抜きをしておくことで、こうした設備破損を未然に防げます。

冬場の寒冷地や気温が低い場所では、この封水が凍結してしまうことがあります。

特に長期間トイレを使わなかったり、水を流す頻度が少ないと、封水が減ってしまい、そこに溜まった水が凍りやすくなります。

封水が凍結すると、以下のような問題が起きます。

封水の凍結を防ぐためには、以下のような対策が効果的です。

長期間使わないトイレでも、週に1回程度は水を流して封水を補充しましょう。これにより、水が凍りにくくなります。

寒冷地の場合、トイレや排水管の周りに保温材や断熱カバーを取り付けることで凍結を防止できます。

特に屋外の排水トラップは保温対策が必須です。

市販の凍結防止剤(塩化カルシウムなど)を適切に使用する方法もありますが、トイレの素材や配管に影響が出る場合もあるため、使用前に専門家に相談するのがおすすめです。

水抜きを行う場合、封水も抜いてしまうため、凍結のリスクが高まります。

水抜きをする場合は、帰宅後すぐに水を流して封水を戻すことが大切です。

旅行や出張などで家を空けるとき、または別荘や空き家などを長期間使わないときにも水抜きは効果的です。

使わない間にタンク内や便器内の水が腐敗し、ぬめり・カビ・悪臭の温床になることがあります。さらに封水(便器内に常にある水)が蒸発してしまうと、下水からの悪臭が逆流することも。

水抜きを行い、その後に掃除や除菌をしておけば、次回の使用時も快適に使うことができます。

トイレの便器交換やウォシュレットの設置、給排水管の工事などを行う前には、事前に水を抜いておくと作業が安全かつ効率的です。

万が一、作業中に止水されていないと、水が噴き出したり、床や壁を濡らしてしまうトラブルにもなりかねません。

業者に依頼する場合でも、簡単な水抜きや止水は事前に自分で行っておくと親切でスムーズです。

トイレの水抜きをスムーズに行うためには、事前の準備がとても重要です。

特に冬場の作業や空き家の管理では、必要な道具が揃っていないと作業に手間取ったり、思わぬトラブルに繋がることもあります。

また、作業前後で確認しておくべきポイントを把握しておくことで、安全性や衛生面にも配慮することができます。

ここでは、水抜き作業に入る前に用意しておきたい道具と、作業前後にチェックしておきたいポイントを詳しく解説します。

トイレの水抜き作業で最初に行うのは、水の供給を止めること=止水栓を閉める作業です。

止水栓は一般的に以下のような場所にあります。

止水栓はマイナスドライバーや専用ハンドルで操作するものが多いので、あらかじめ形状を確認しておきましょう。

ウォシュレットや温水洗浄便座が設置されている場合、水抜きが必要なパーツが複数になります。

機種によっては専用の「水抜きボタン」や「排水機能」があるものもあるため、必ず取扱説明書を確認しましょう。

また、コンセントを抜いて電源をオフにするタイミングも大切です。電源が入ったまま水抜きすると、故障の原因になることがあります。

以下は、一般的なトイレの水抜きと掃除に必要な道具です。

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| ドライバー/レンチ | 止水栓の開閉に使用 |

| バケツ/洗面器 | タンクや配管内の水を受ける |

| 雑巾/タオル | 水滴やこぼれた水の拭き取り |

| ゴム手袋 | 衛生的・安全に作業するため |

| 小型ポンプやスポイト | 細かい場所の残水除去に便利 |

| 中性洗剤 or 酸性洗剤 | 掃除・除菌用。用途に応じて使い分け |

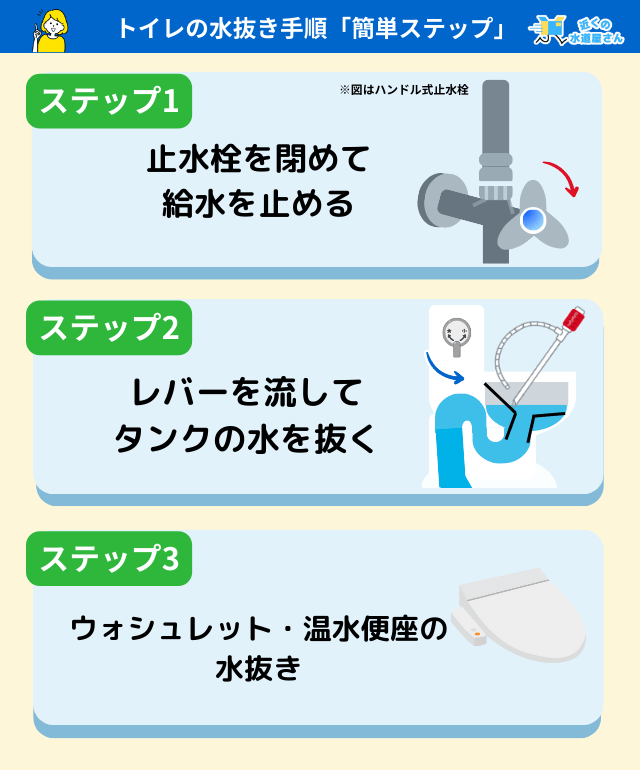

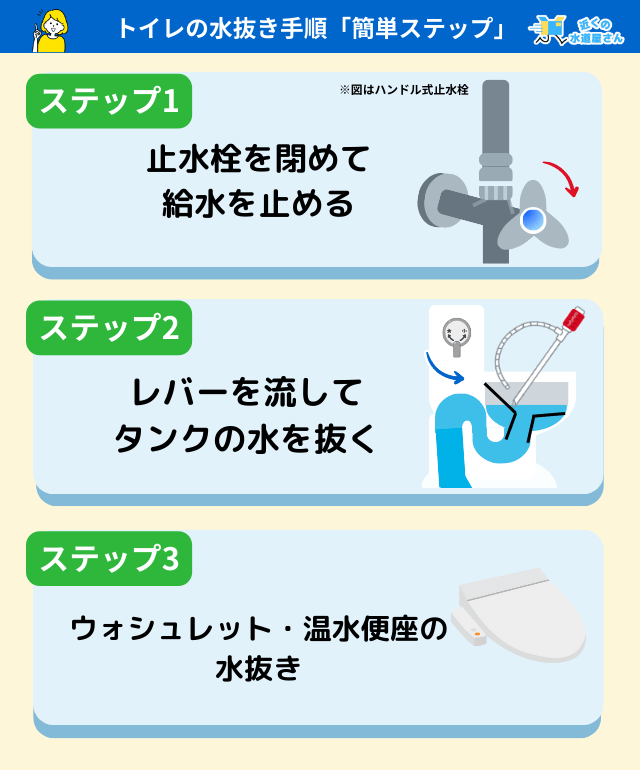

トイレの水抜きは、慣れてしまえば10〜15分ほどで完了できる作業です。

ただし、手順を間違えるとタンク内に水が残ったままになったり、後々の水漏れの原因になることもあります。

ここでは、一般的な家庭用トイレ(タンク式)の水抜き手順を、初心者の方でもわかるよう丁寧に解説します。

まず最初に行うのは、トイレへの給水を止めることです。

トイレの止水栓を閉めるときは回しすぎて破損しないように、ゆっくり閉めるようにしてや!

触れる機会が少ない止水栓は固着して回せないことがあります。

以下の記事も参考にしてみてくださいね。

次に、タンク内に溜まっている水を抜きます。

便器の底にある水(封水)は、下水臭の逆流を防ぐ役割があります。

ただし、完全に水抜きを行いたい場合や、しばらく使用しない場合はこの水も抜いておきましょう。

完全に水がなくなると、下水のにおいが逆流してくる可能性があるで!

1か月以内に再利用する場合は、封水は残しておくのが無難や。

ウォシュレットがついているトイレでは、本体の水抜きも必要です。機種によって操作方法が異なりますが、以下のような手順が一般的です。

各機種の水抜き方法は、製品の取扱説明書を参照するか、メーカー公式サイトで確認できます。

水抜きが完了したら、次は掃除の工程です。水が抜かれた状態では、便器の内側・タンク内部・ノズル周辺などが掃除しやすくなっています。

水が抜けたトイレは、便器内部の汚れやタンク内の水垢・ぬめりが見えやすくなっています。

まずはこれらの汚れを洗剤で浮かせてから落とすのが効率的です。

| 項目 | 適した洗剤 |

|---|---|

| 黄ばみ・尿石汚れ | 酸性洗剤(例:サンポール) |

| カビ・ぬめり・水垢 | 中性〜弱アルカリ性洗剤 |

| 素材が傷つきやすい場合 | 中性洗剤+柔らかいスポンジ |

洗剤は直接かけるのではなく、スプレーやトイレットペーパーを湿らせてパックするように貼り付けて数分放置することで、汚れが浮きやすくなります。

洗剤を数分置いたら、柔らかいスポンジやブラシでやさしくこするで!

便器表面は陶器が多いため、研磨剤入りのクリーナーはNG。細かい傷が汚れの再付着を招きます。最後にしっかり水拭きして、洗剤成分を残さないようにしましょう。

便器の底やフチ裏には、流れにくい水が滞留しやすく、黒カビ・バクテリア・尿石などが溜まりやすい部分です。

水抜きによって水位が下がっている状態では、通常では届きにくい箇所までしっかり掃除できる絶好のチャンスです。

掃除と消毒が終わったら、トイレ全体をしっかりと乾燥させることが重要です。湿気が残っていると、カビや雑菌の温床になってしまいます。

掃除後は窓を開ける、換気扇を回す、扇風機を使うなどして、しっかり空気を循環させましょう

少なくとも30分以上は換気を継続すると安心です。

トイレの水抜きを終えた後、再び使用する際には「水を戻す作業」が必要です。

この工程を雑に行ってしまうと、水漏れ・詰まり・ウォシュレットの故障といったトラブルに繋がる可能性があります。

以下の手順を参考に、確実に安全に水を戻しましょう。

タンクから便器へ正しく水が流れれば、止水栓の開放は完了です。

ウォシュレット付きトイレの場合は、以下の作業も必要になります。

水を戻す前に電源を入れてしまうと、ヒーターが空焚き状態になる恐れがあるで。必ず「給水→通電」の順に行うようにしてや。

最後に止水栓周辺・タンクの下・便器の接合部など、水漏れのチェックポイントを軽く触って確認しましょう。

「じわっと湿っている」「床に水たまりがある」場合は、パッキンの劣化や接続不良の可能性があります。

トイレの水抜きについてよくあるQ&Aをまとめました!

疑問に思うことがあればぜひ参考にしてみてや!

どれくらいの期間使わないなら水抜きした方がいい?

目安は3日以上使わない場合。

特に冬場で気温が氷点下になる可能性がある地域では、1日でも空ける予定があれば水抜きするのが安心です。

ウォシュレットの水抜き方法が分かりません

機種ごとに異なるため、説明書を確認しましょう。

多くのモデルには「排水ボタン」や「ノズル洗浄機能」が付いています。分からない場合はメーカー公式サイトやカスタマーサポートの利用がおすすめです。

水が戻らない、タンクに水が溜まらないのはなぜ?

止水栓が閉まったまま、もしくは詰まりや部品の劣化が考えられます。

止水栓を再確認し、必要に応じて業者へ相談しましょう。

トイレの水抜きは、「冬の凍結防止」や「長期不在時の衛生対策」として非常に重要な作業です。

適切な手順で水を抜き、あわせて掃除・消毒・乾燥・換気を行えば、次回の使用時もトイレを快適に保てます。

また、再利用時の水戻し作業でも、トラブルを防ぐために「給水→通電」の順序や、漏れのチェックを忘れずに行いましょう。