近くの水道屋さんが見つかる

ポータルサイト

おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載

「またトイレが詰まってしまった…」

そんな小さなトラブルが、実は糖尿病による排泄の乱れと関係しているかもしれません。

糖尿病の影響で便秘や下痢を繰り返すと、一度に大量の便が出たり、トイレットペーパーを多く使ってしまったりすることがあります。

その結果、トイレが詰まりやすくなってしまう――。実際に、こうした悩みを抱える患者さんやご家族は少なくありません。

ビアス

ビアス本記事では、糖尿病による排泄トラブルの原因とメカニズム、そして日常生活の中でできるトイレ詰まり対策をわかりやすく解説します。

自分でできるトイレ詰まりの対処法・業者に依頼を検討すべきケースについても紹介していくで!糖尿病によるトイレ詰まりについて不安を抱えている人はぜひ最後まで見たってや。

糖尿病は血糖値のコントロールが難しい病気として知られていますが、実は排泄にも深く関わっていることをご存知でしょうか?

血糖値の乱れが自律神経や消化器の働きに影響を及ぼし、便の状態や腸の動きを変化させることで、トイレでの詰まりトラブルを引き起こしやすくなるのです。

ここからは、糖尿病患者に特有の便のにおいや形状の変化が、どのようにトイレの詰まりに関与しているのかを詳しく見ていきましょう。

糖尿病は、血糖値の慢性的な上昇によって胃腸や腸管の動きが鈍くなり、便秘や下痢といった排泄トラブルを引き起こすことがあります。

どちらも、トイレ詰まりのリスクを高める要因になります。

糖尿病の影響で便秘や下痢を繰り返す方が多く、便が硬くなったり、一度に大量に流される傾向があります。

そこに薬の成分や消化不良の影響が加わることで、通常よりも「流れにくい排泄物」が配管に残留しやすくなります。

また、便の粘着性が高くなったり、においの強い成分が増えることで、配管の内壁にこびりつくスピードが速まり、定期的に水圧をかけて洗浄しないと蓄積し続けるのです。

糖尿病の治療薬として広く処方されているメトホルミンは、血糖値を下げる効果がある一方で、消化器系に影響が出ることがある薬としても知られています。

そのため、「トイレが詰まりやすくなった」「便の状態が変わった」と感じる人もいますが、薬そのものが直接トイレ詰まりを引き起こすわけではありません。

ただ、メトホルミンの副作用として次のような症状が報告されています。

便秘が続くと、1回の排便で多量の便が出たり、排出が難しく何度もふいてしまうなどして、トイレットペーパーの使用量が過剰になりがちです。

その結果、以下のような状況が起こります。

こうした繰り返しが、「またトイレが詰まった…」という日常的な悩みにつながるのです。

水道業者が現場で配管の詰まりを調査すると、「黒くて固い異物」や「粘着性のあるヘドロ状の物質」が排水管内に大量にこびりついているケースが少なくありません。

これらは一見すると「汚れ」や「油の塊」のようにも見えますが、実際には生活習慣や健康状態に関連する成分の蓄積物である場合があります。

特に、糖尿病の方がいる家庭では、このような物質の蓄積が目立つと報告されています。

・腸の動きが弱まることで、水分が吸収されすぎて硬くなる(いわゆるコロコロ便)

・逆に、腸内での滞留時間が短くなると、水分を多く含んだ軟便・粘性のある便が排出されることもあります

こうした便は、トイレの排水構造にとって非常に流れにくい性質を持ちます。

| 便の特徴 | 詰まりやすさ |

|---|---|

| 硬便の場合 | 水流に乗りづらく、排水管の途中で引っかかる |

| 粘性のある便 | 便器内や配管に付着しやすく、トイレットペーパーと絡まり詰まりやすい |

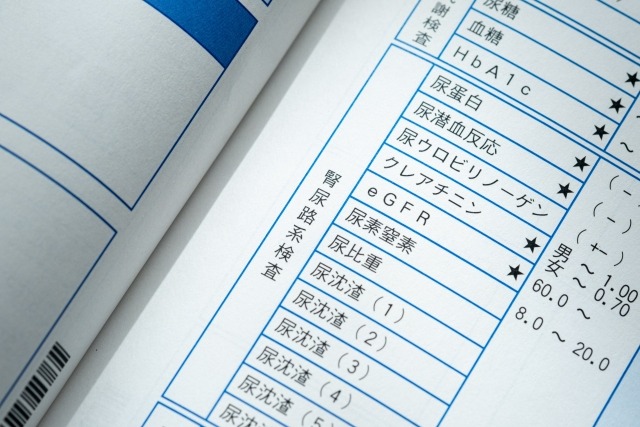

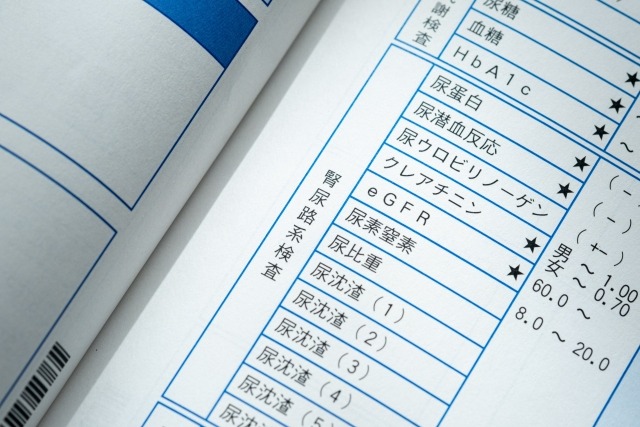

糖尿病では高血糖状態が続くことで、尿の量や性質に変化が起こりやすくなります。

主な特徴としては、多尿(尿の量が増える)、糖尿(尿に糖が混ざる)、そして時に尿の濃度やにおいの変化が挙げられます。

これらは膀胱や尿道の機能にも影響を及ぼし、排尿トラブルのリスクを高めることがあります。

特に糖が尿中に多く含まれると、尿が粘性を帯びてトイレでの詰まりやすさにつながるため、日頃の管理とケアが重要です。

トイレの便器内に見られるゼリー状の汚れは、単なる尿や水垢とは異なり、「バイオフィルム」と呼ばれる細菌の集合体や尿中のミネラルが結びついてできたものです。

表面がぬるっとしていて、ブラシでこすっても落ちにくい特徴があります。

バイオフィルムは、水回りの環境に多い細菌が粘着性の高い膜を形成し、その中で繁殖することで厚みを増す微生物の塊です。

トイレ内では尿の成分や有機物がこのバイオフィルムの栄養となり、便器の表面や排水管に付着します。

糖尿病は血糖値の管理が重要ですが、実は排泄に関するさまざまな変化も現れやすい疾患です。

頻尿や排尿困難、便秘や下痢など、生活の質に大きく影響を与える症状が出ることがあります。

ここでは、糖尿病による排泄変化の具体的な症状と、その対処法について詳しく解説します。

糖尿病による排泄トラブルは、自己判断だけで解決するのが難しい場合があります。

なぜなら、高血糖が腸の働きや自律神経に影響を与えることで、便秘や下痢を繰り返すといった症状が起きやすくなるためです。

このような排泄の不調を放置すると、生活の質が下がるだけでなく、トイレ詰まりや衛生面での問題にもつながりかねません。

まずは、かかりつけの医師や糖尿病専門医に相談し、薬の副作用の可能性や、食事・運動・水分補給のバランスを含めた総合的な便通管理を行うことが大切です。

自己流の対処ではなく医療的な視点でのサポートを受けることをおすすめします。

便通が不安定だと、自然とトイレットペーパーの使用量が増えたり、何度も水を流すことになります。

しかし、一度に多くの紙を流したり、水を十分に流さなかったりすることで、排水管に負担がかかり、詰まりを引き起こしやすくなります。

以下のような使い方の見直しが、トイレトラブルの予防につながります。

毎日のちょっとした意識と工夫で、トイレ詰まりはぐっと減らすことができます。性能任せではなく、使い方を見直すことが一番の予防策です。

おすすめしたいのが、「水に溶けやすいトイレットペーパー」を選ぶことです。

市販の製品の中には、通常のペーパーよりも短時間で水に分解されやすいタイプがあり、排水管への負担を大幅に軽減できます。

また、「ダブル」より「シングル」の方が紙の厚みが少ないため、同じ長さを使っても詰まりにくい傾向があります。やわらかさや肌触りを重視しつつも、排水性能に配慮された商品を選ぶと安心です。

トイレの詰まりは突然起こりやすく、慌ててしまうことも少なくありません。

しかし、適切な対処法を知っていれば、迅速に問題を解決できる可能性が高まります。

ここでは、詰まりの原因を見極めるポイントや、自宅でできる具体的な対処法について順を追って解説します。

トイレが詰まってしまったとき、多くの方がまず試すのが「ラバーカップ(スッポン)」の使用です。

軽度の詰まりや、便や紙が排水口付近に留まっている場合であれば、この方法で解消できるケースも多くあります。

水があふれそうな場合は、バケツなどで少し汲み取っておきます。

空気が抜けないようしっかり密着させるのがコツです。

何度か繰り返すことで詰まりを押し流す力を発生させます。

ゴボゴボという音とともに水がスッと流れれば、詰まりが解消されたサインやで!

無理な力をかけると配管を傷つける恐れがあります。

力をかけて押し込むのではなく、しっかり排水口にカップを密着させるのがポイントです。

トイレの軽い詰まりには、50~60℃程度のお湯をゆっくり流す方法が効果的です。

熱すぎるお湯は便器を傷める恐れがあるため注意が必要ですが、ぬるま湯を使うことで詰まりの原因となっている汚れや紙が柔らかくなり、詰まりが解消しやすくなります。

トイレのゼリー状汚れは放置すると詰まりや悪臭の原因になるため、早めの対策が重要です。

ここでは、ゼリー状汚れの発生を防ぐために役立つ掃除のポイントや効果的な方法を詳しくご紹介します。

日常的に取り入れやすい手軽な掃除法から、バイオフィルム対策に効果的な専用洗剤の使い方まで、段階的に解説していきます。

トイレのゼリー状汚れの正体であるバイオフィルムは、水だけではなかなか落とせません。

効果的に除去するには、専用の酸性トイレ洗剤を使うのがおすすめです。

酸性洗剤は、尿石やバイオフィルムの成分であるミネラルを溶かし、汚れを取りやすくします。

掃除の際は、以下の点に注意してください。

バイオフィルムは頑固な汚れなので、定期的に掃除して汚れの蓄積を防ぐことが大切です。

ゼリー状の汚れを防ぐためには、日々のちょっとした心がけも重要です。

以下の方法を実践してみてください。

市販のトイレ洗剤の中には、バイオフィルムの除去に特化したものもあります。

例えば、酵素系の洗剤は有機物を分解する力があり、汚れの根本からアプローチできます。

また、便器内に設置するタイプの洗浄剤タブレットもおすすめです。

これらは継続的にバイオフィルムの形成を抑え、清潔な状態を保ちやすくしてくれます。

ご使用のトイレの種類や用途に合わせて選び、説明書に従って定期的に使うことが効果的です。

リンレイの「R’S PRO+ トイレ防汚クリーナー」は、便器の表面に防汚膜を作り、バイオフィルムや尿石の付着をしっかり防いでくれる製品です。

特に節水トイレのように水の流れが弱いトイレでも、洗剤が隅々まで行き渡りやすいため、ゼリー状の汚れを予防するのに効果的です。

大容量の18リットル入りで、長期間使えてコストパフォーマンスが良いのも魅力。

環境にも配慮されており、エコマーク認定を受けている点も安心して使えるポイントです。

排水管・下水管までケアできるバイオ(微生物)ベースのクリーナー。

バクテリアが汚れを分解し、バイオフィルム形成を抑制するため、ゼリー状のぬめりや詰まり対策に非常に有効。

中性タイプなので、便器や配管にも優しい製品です。

糖尿病は、血糖値の管理だけでなく、生活環境の整備が症状の安定とQOL(生活の質)の向上に直結します。

特に排泄環境は、毎日のことだからこそ、少しの工夫で大きな違いを生み出します。

ここでは、糖尿病患者が安心してトイレを使える環境づくりのポイントを紹介します。

近年多くの住宅では「節水型トイレ」が導入されていますが、糖尿病による便の量が多い・硬い・粘着性があるといったケースでは、水量の少なさが詰まりの原因になることもあります。

節水トイレを使う場合は、「大」でしっかり流すように習慣づけましょう。

トイレットペーパーの種類によっては、水に溶けにくく詰まりやすいものもあります。特に、香り付き・ダブル・厚手タイプは要注意です。

おすすめの選び方としては、「水にすぐ溶ける」「介護用」と記載された溶解性の高いトイレットペーパーを選ぶことです。

厚手を避け、シングルタイプで必要最低限の使用に留めるよう意識しましょう。

また、排便後の紙は一度に流さず何回かに分けて流す習慣をつけることでトイレが詰まるリスクを軽減することができます。

糖尿病による合併症や高齢化で、日常生活に支障が出てきた場合、介護保険を利用して住宅をバリアフリー化することができます。

要介護・要支援の認定を受けた方が対象で、

最大20万円までの住宅改修費用に対して、原則1割負担(最大2万円)で利用可能。

利用には事前申請とケアマネージャーの関与が必要です。将来を見据えて早めに住宅環境を整えるために、この制度を活用する方も少なくありません。

参考:国立健康危機管理研究機構:糖尿病情報センター

糖尿病が進行すると、神経障害により排尿や排便のタイミングがつかみにくくなることがあります。

さらに高齢になると、トイレに間に合わない・転倒するリスクも増します。

安全・快適なトイレ空間のためにバリアフリー化することも検討してみましょう。

トイレのゼリー状汚れや詰まりは、市販の洗剤や自分での掃除だけでは解決が難しいケースも多いです。

特に節水トイレや小便器の場合、配管内にバイオフィルムや尿石が固まってしまうと、専門的な対応が必要になります。

以下のようなケースでは、家庭での対処は難しく、専門の水道業者に依頼するのが安全かつ確実です。

特に、高齢者や糖尿病患者の家庭では、排泄のタイミングが不規則になりやすいため、トイレが長時間使えない状況は大きなストレスになります。

早めにプロの手を借りることで、安全・衛生的な環境をすぐに取り戻せます。

プロの水道業者の話によると、配管の詰まりの原因として「黒い固形物」や「ヘドロのような汚れ」が見つかるケースがあり、特に糖尿病の薬を服用しているご家庭で多く見られる傾向があるそうです。

戸建住宅にお住まいの方は、こうした詰まりを未然に防ぐためにも、定期的に高圧洗浄などのメンテナンスを業者に依頼することをおすすめします。

プロの水道業者なら、排水桝・配管の詰まりを調査・内視鏡カメラで配管を狭めているものはないかしっかり調査してくれるで!

門業者に依頼した際には、症状に応じて様々な作業が行われます。

ここでは代表的な作業内容と一般的な費用の目安を紹介します。

事前に知っておくことで、安心して依頼できます。

専用工具や薬剤を使い、便器や排水管の詰まりを解消。

高圧洗浄や薬剤で排水管内のバイオフィルムを除去。

劣化や損傷がある場合は部品交換や配管工事を実施。

料金は地域や業者により異なります。複数の業者から見積もりを取るのがおすすめです。

トイレの詰まり修理は信頼できる業者に依頼することが非常に重要です。悪質な業者に当たると、料金トラブルや不適切な作業が起こる可能性もあります。

業者選びに失敗しないためのポイントは以下の通りです。

信頼できる業者を選び、早めに相談・対処を行うことで、トイレのトラブルをスムーズに解決しましょう。

近くの水道屋ネットでは、日本各地の水道局指定業者を掲載しているで!業者選びに迷ったときはぜひ活用してな。

糖尿病によるトイレ詰まりに関してよくあるQ&Aをまとめました!

疑問に思うことがあればぜひ参考にしてみてや!

糖尿病だと便秘になりやすいのはなぜ?

糖尿病は腸の動きを司る自律神経に影響を与え、便秘や下痢を起こしやすくします。便秘になると硬くて大量の便が一度に出るため、トイレが詰まりやすくなります。

また、頻繁な下痢でトイレットペーパーを多用することも詰まりの原因です。

トイレ詰まりを予防するために日常で気をつけることは?

便通を整えることが第一ですが、トイレットペーパーの使いすぎを避け、流す回数を分けることも効果的です。

また、水分補給と食物繊維の摂取で便の状態を良くすることも大切です。

水道業者に頼むとき、伝えるべきポイントは?

水道業者にトイレ詰まりを依頼するときは、できるだけ詳しく状況を伝えることが重要です。以下のポイントを伝えると、業者もスムーズに対応できます。

これらを伝えることで、業者が適切な準備をして早く問題を解決できるようになります。

もし分からないことがあれば、電話の際に相談してみましょう。

トイレを交換すればトイレ詰まりは改善しますか?

糖尿病による排泄トラブルが原因の場合は根本的な解決にはならないことが多いです。

便秘や排便の質、トイレットペーパーの使い方、配管の状態なども影響するため、トイレ交換はあくまで一つの対策として考えましょう。

医師と相談しながら排便管理や生活習慣の見直しも並行して行うことが大切です。

糖尿病は血糖コントロールの影響で便秘や下痢などの排泄トラブルが起こりやすく、それが原因でトイレの詰まりが発生することがあります。トイレ本体の性能や配管の状態も関係しますが、根本的な対策には医師との連携による排便管理や生活習慣の見直しが欠かせません。

また、詰まりを予防するためにはトイレットペーパーの使用量や種類、トイレの使い方の工夫も効果的です。もしトイレが詰まってしまった場合は、ラバーカップなどの応急処置を試みつつ、症状が続く場合は専門業者への相談をおすすめします。

糖尿病患者が快適に排泄できるトイレ環境づくりには、医療面・生活面・住環境の三つの視点から総合的に対策を行うことが重要です。日々の工夫と適切なサポートで、トイレの詰まりによるストレスを減らし、より安心した生活を目指しましょう。