近くの水道屋さんが見つかる

ポータルサイト

おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載

トイレでふと目にする、「細長い虫」。

見た瞬間にぞっとしたり、不快な気持ちになったりした経験はありませんか?

特に家のトイレは清潔に保ちたい場所だからこそ、虫が発生すると不安やストレスを感じる方も多いでしょう。

しかしトイレに細長い虫が現れる原因や、どんな虫なのか、そして放置するとどんなリスクがあるのかは案外知られていません。

「この虫は体に害があるの?」「どうやって駆除すればいいの?」と悩む方も少なくありません。

ビアス

ビアスそこでこの記事では、トイレによく現れる細長い虫の正体をわかりやすく解説し、それぞれの種類ごとの特徴や効果的な対策方法まで詳しくご紹介します。

業者に依頼すべきケースや、虫の発生を予防するための対策についても紹介するで!トイレで虫を見つけて困っている人はぜひ最後まで見たってや!

トイレで目にする細長い虫は、実はさまざまな種類が存在します。

見た目は似ていても、それぞれ生態や発生原因が異なるため、対策も変わってきます。

まずは、トイレでよく見かける代表的な細長い虫がどんなものなのか、その特徴を押さえていきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 見た目 | 1〜3mm程度の黒〜灰色、小さな羽根を持つ |

| 特徴 | 飛び回るが、ふわふわと弱々しく飛ぶ |

| 発生場所 | 排水溝・便器裏・タンクまわりなどの水回り |

チョウバエは、トイレや浴室などの湿気が多く汚れやすい場所でよく見られます。

成虫は無害ですが、幼虫はぬめりやカビを餌に育つため、衛生面の問題が懸念されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 見た目 | 赤くて細長い、1〜2cmほどの線虫のような形状 |

| 特徴 | 這うことが多く、水たまりや便器内に出現 |

| 発生場所 | 水たまり、トイレの底、排水口の奥 |

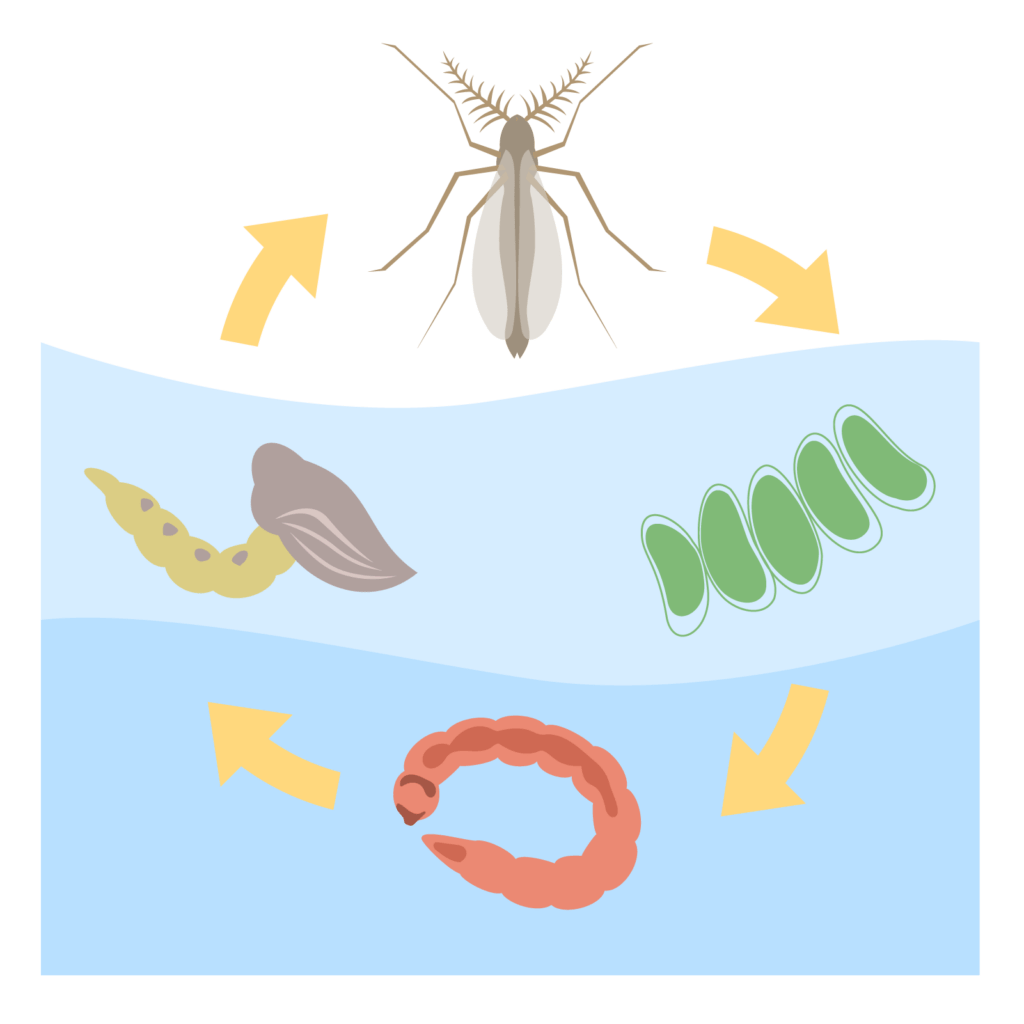

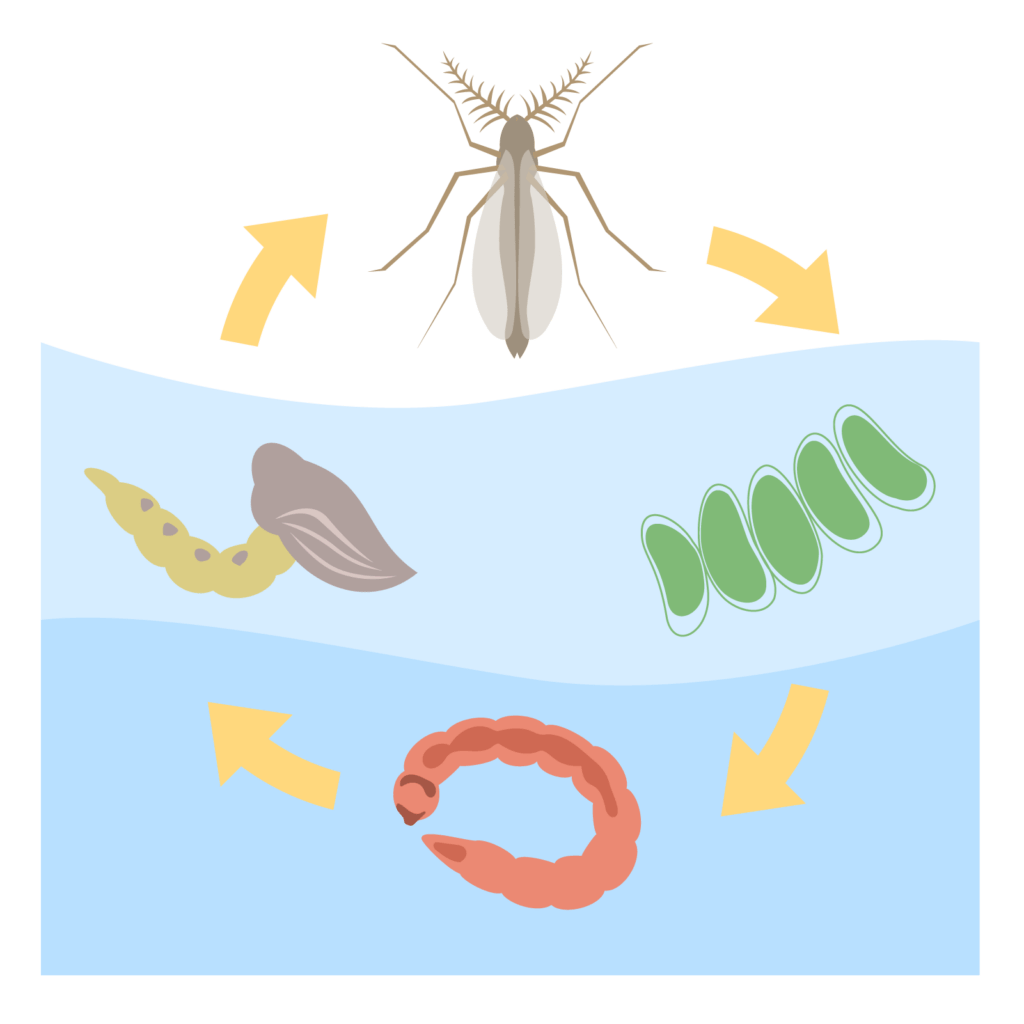

「トイレに赤い虫がいた」という声の多くは、ユスリカの幼虫(通称:アカムシ)であるケースが多いです。

配管内や水たまりなどに卵が産みつけられ、湿気の多い環境で繁殖します。

動きは比較的ゆっくりで、床を這っていたり、便器の水たまりの中に浮いていたりします。

成虫になると飛ぶようになりますが、幼虫の段階では水辺にとどまっていることが多いです。

参考:アース製薬|ユスリカ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

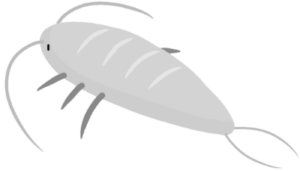

| 見た目 | 体は細長く銀色の光沢があり、素早く動く。体長は約5〜10mm。 |

| 特徴 | 夜行性で湿気の多い場所を好む。紙や繊維製品を食べるが、トイレでは湿気とカビが繁殖の原因になる。 |

| 発生場所 | トイレの壁や床の隙間、湿気の多い場所、紙製品やタオルの近くなど。 |

トイレでよく見かける細長い虫の中には、紙魚(シミ)と呼ばれる小さな昆虫も含まれます。

シミは湿気の多い場所を好むため、トイレ以外にも押し入れやクローゼット・本棚で見つかることが多いです。

参考:アース製薬|紙魚(シミ)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

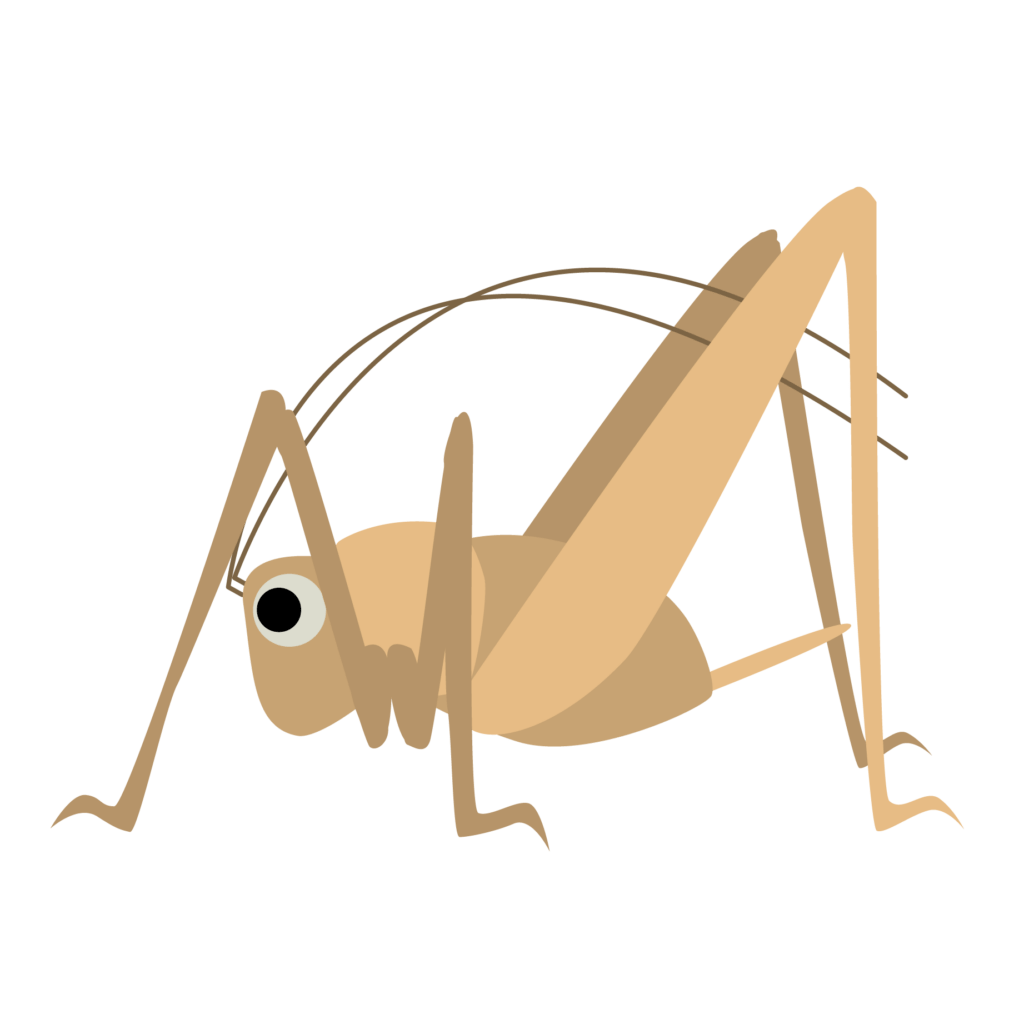

| 見た目 | 茶褐色または黒っぽい体色で、細長く脚が長い。後ろ脚が特に発達しており、ジャンプ力が強い。見た目はコオロギに似ているが、触角が長く、翅(はね)はない。 |

| 特徴 | 光を嫌い、暗く湿った場所を好む。人を噛んだり害を与えることはないが、突然跳ねる動きで驚かれることが多い。夜行性で、排水口や床下などから室内に侵入することがある。 |

| 発生場所 | トイレ・浴室・洗面所・床下など湿気の多い場所。特に古い住宅や換気が不十分な場所では発生しやすい。 |

カマドウマは「便所コオロギ」とも呼ばれますが、実際はコオロギではなく「バッタの仲間」です。

湿気やカビ、暗所を好むため、トイレや排水まわりの環境改善が有効な対策になります。

コバエ:果物や湿気に寄ってくる小さなハエ。トイレにも侵入することがある。

センチュウ:ミクロサイズの線虫で、肉眼で見えることは少ないが、稀に見える場合も。

チャタテムシ:約1〜2mmと非常に小さくて見逃されがちですが、高温多湿な場所を好む害虫の一種です。

不明な虫:稀に外から侵入する虫が便器や床に落ちてくるケースもある。

その他キッチンやお風呂などの水回り全体で発生する小さい虫については、以下の記事で詳しくまとめています。気になる方はぜひこちらも参考にしみてくださいね!

トイレで見かける細長い虫たちを不快に感じる方は多いと思いますが、実際にこれらの虫は私たちの健康にどのような影響を与えるのでしょうか?

見た目の不快感だけでなく、アレルギーや感染症のリスクがあるのか気になる方も多いはずです。

ここでは、チョウバエや赤い虫、そして紙魚(シミ)といった代表的な虫たちが人体に及ぼす影響について、わかりやすく解説していきます。

チョウバエやアカムシ類の多くは、直接的な毒や刺咬行動はありません。

つまり蚊のように吸血したり、ゴキブリのように病原菌を媒介したりすることは少ないです。

しかし問題は、その発生源にあります。

これらの虫は、次のような「不衛生な場所」を好んで繁殖しています。

つまり、虫そのものよりも「その虫が出てくる環境」に衛生リスクがあるのです。

虫の種類によっては、以下のような間接的な健康リスクも考えられます。

紙魚自体は人を噛んだり刺したりすることはなく、病原菌を媒介する報告もほとんどありません。

シミが繁殖して大量発生すると、虫の死骸や糞がホコリと混ざって室内に舞い上がり、これがアレルギー症状を悪化させる原因になる可能性はあります。

とくにアレルギー体質の方や小さなお子さん、高齢者のいる家庭では注意が必要です。

また、湿気が多い環境はカビやダニなどの発生も促進するため、紙魚を見かけたら同時に室内の湿度管理や清掃を徹底することが大切です。

虫自体は大きな健康リスクではありませんが、清潔な環境づくりでの不快感や二次的な健康被害を防ぎましょう。

「1匹だけだから…」「たまに出るだけだし」と放置してしまうのは危険です。以下のような事態につながるおそれがあります。

| 放置による悪化例 | 内容 |

|---|---|

| 繰り返し発生 | 卵がどこかに残っていると、数日〜数週間でまた発生 |

| 大量発生 | 清掃せずに放置すると、虫が繁殖してコロニーを形成する可能性も |

| におい・カビの悪化 | 発生源が長期間汚れたままだと、においやカビが広がる |

これらの理由から、「たった1匹」でも見逃さずに対処することが大切です。

「なんでこんな虫がトイレに出るの?」

「掃除はしてるのに、どうして現れるの?」

そう感じた方は多いのではないでしょうか。

細長い虫たちは、偶然そこに現れたのではなく、何かしらの「理由」があって発生しています。

この章では、トイレで虫が発生する主な原因をわかりやすく解説していきます。

最もよくある原因が、排水口まわりの汚れやぬめりです。

排水口の奥には、目に見えない汚れ・石けんカス・髪の毛・皮脂などの有機物が溜まりやすく、そこが虫たちにとって「絶好の住みか」になります。

特にチョウバエや赤い虫(アカムシ類)は、こうした湿気が多く栄養分のある場所に卵を産み、繁殖します。

見た目はキレイでも、奥にぬめりがあれば虫は発生します。

便器の裏やタンクまわりなど、普段あまり掃除しない箇所にも注意が必要です。

トイレは窓がないことも多く、換気扇だけに頼っているご家庭も少なくありません。

すると、室内の湿度がこもりやすくなり、虫が好む環境になってしまいます。

特に、以下のような状態が続くと要注意です。

湿気はカビの原因にもなり、カビがまた虫の餌になるという悪循環に…。定期的な換気と除湿がとても大切です。

ひと昔前の建物にトイレに換気扇がついてないことも珍しくないねん。

トイレの扉を開けて換気する、除湿剤を使うなどの対策も検討してみてな!

虫の発生場所が便器の中や下水から上がってくるように見える場合、配管のトラブルが関係していることもあります。

例えば…

こうしたケースでは、個人での掃除だけでは根本解決できない場合もあるため、再発を繰り返してしまいます。

トイレの配管や便器の接合部、タンクの結露などから水が少しずつ漏れていると、床や壁、床下に湿気がたまりやすくなり、虫にとって絶好の住処となってしまいます。

特に、チョウバエやトビムシ、ヤスデなどの細長い虫は、湿気の多い環境を好む種類です。

水漏れによって床材や壁内が湿ることで、こうした虫が繁殖・侵入しやすくなり、知らないうちに数が増えてしまうことも少なくありません。

また、わずかな水漏れでも長期間続くとカビや腐敗の原因にもなり、虫だけでなく悪臭や建物の劣化にもつながるため、見逃しは禁物です。

水漏れはカビや虫の繁殖だけでなく、水道料金が上がってしまうトラブルや!少量だからと放置せず早急に修理するようにしてな!

トイレの排水口や便器には、通常「封水」と呼ばれる水が溜まっており、これが下水からの悪臭や害虫の侵入を防ぐバリアの役割を果たしています。

しかし、長期間使用しない・換気扇の強い吸引・室温の上昇などが原因で封水が蒸発すると、排水管が直接空気とつながった状態になり、チョウバエやゴキブリなどの細長い虫が侵入しやすくなります。

使用頻度の低いトイレや空き家では特に注意が必要です。週1回程度の水の流し込みや、トラップ保護剤の使用で封水の維持が効果的です。

トイレに現れる虫を根本から解決するためには、ただスプレーを吹きかけるだけでは不十分です。

虫の種類によって発生原因や繁殖場所が異なるため、それぞれに合わせた適切な対処方法を取る必要があります。

この章では、代表的な「チョウバエ」と「赤い細長い虫(ユスリカやアカムシ)」を中心に、それぞれに最適な駆除と予防の方法を詳しくご紹介します。

まず大切なのは、見つけたときに目に見える成虫を退治することと同時に、発生源となっている汚れを取り除くことです。

市販の殺虫スプレーを使ってチョウバエを駆除したあと、排水口や便器の裏側などをしっかり掃除しましょう。

掃除の際には、ただ水で流すだけではなく、古い歯ブラシや細いブラシを使って、ぬめりやカビを物理的にこすり落とすのが効果的です。

また、重曹とクエン酸を混ぜて排水口に流し込むことで、泡が汚れを浮かせてくれるので、薬剤を使いたくない方にもおすすめです。

掃除後に熱湯をゆっくり注ぐことで、虫の卵や幼虫も一掃できる可能性があります。

掃除を終えたあとは、湿気がこもらないよう、しばらく換気扇を回しておくと効果的です。

こうした虫が発生する背景には、排水口や配管内の汚れ、または室内の湿気が関係しています。

まずは、便器の奥や配管の曲がりくねった部分に汚れが溜まっていないか確認し、普段は見えない箇所までしっかりと掃除を行いましょう。

水に強い清掃用洗剤を使って掃除することも大切ですが、それと同時に、できるだけ水たまりを作らないようにすることも意識しましょう。

トイレマットの下に湿気がこもっていないか、床に水が残っていないかなど、細かな部分まで丁寧に確認することが効果につながります。

また、トイレに窓がない場合は、日中でも換気扇を回して空気の流れをつくることが再発防止に役立ちます。

まず第一に、排水口や便器まわりを「目に見えない部分までしっかりと掃除する」ことです。

とくに便器のフチ裏やウォシュレットのノズル付近などは、見落とされやすい場所ですが、汚れやカビが溜まりやすいポイントでもあります。

次に換気を意識することです。トイレの空気が滞ると湿度が高まり、虫にとって居心地の良い空間になります。

毎日決まった時間に窓を開けたり、換気扇を数時間まわしたりするだけでも、虫の発生リスクはぐっと減ります。

また、月に1回程度で構わないので、排水口に重曹とクエン酸を入れてお湯を流す「メンテナンス習慣」をつけておくと、汚れが溜まりにくくなり、虫が寄りつきにくい環境を維持できます。

トイレに虫が出てくる原因の多くは、わずかな隙間やすきま風を通じた侵入経路にあります。

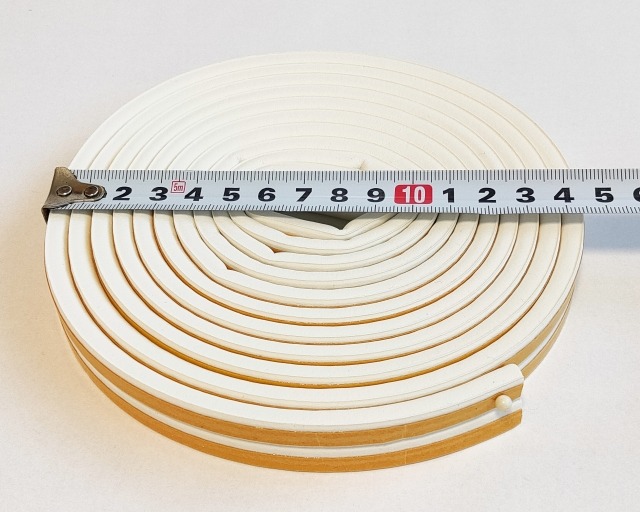

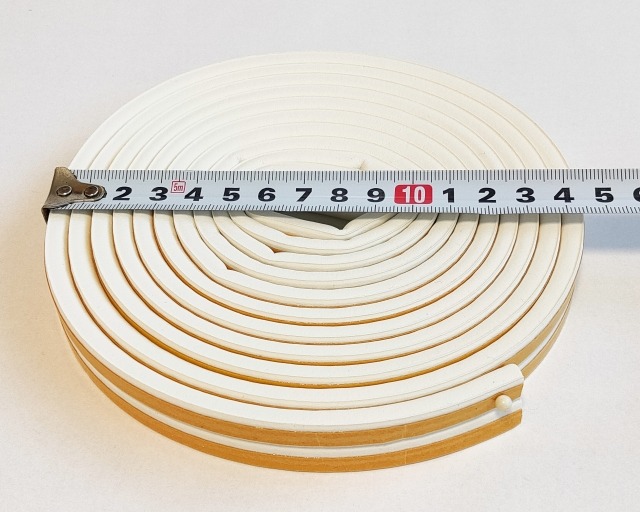

チョウバエやユスリカなどの小さな虫は、ほんの数ミリの隙間でも自由に出入りできるため、虫の再発防止には「隙間をふさぐこと」が非常に効果的です。

まず、排水管まわりのすき間には注意が必要です。配管と床の間にわずかなすき間が空いていると、そこから虫が入り込んでくる可能性があります。

こうした部分には市販の「防虫パテ」や「コーキング材」を使ってしっかりと密閉しましょう。特に水まわりに対応した製品を選ぶと、湿気やカビにも強く、長持ちします。

賃貸物件でパテの付着が心配な場合は、サランラップを巻いた上に取り付けるのもおすすめです。

換気扇や排気口も、外部とつながっている場所なので、虫の侵入ルートになりがちです。

ここには、防虫フィルターや換気扇カバーを取り付けることで、空気の流れは確保しつつ、虫の侵入をしっかり防ぐことができます。これらは、ホームセンターはもちろん、100円ショップでも手軽に手に入ります。

トイレのドアの下にあるすき間にも注意が必要です。古い住宅や建て付けの悪いドアでは、下部に数ミリのすき間が空いていることがあり、そこから小さな虫が入り込むことがあります。

この場合は、スポンジタイプの隙間テープを内側に貼ることで、虫の侵入を効果的に防げます。加えて、冬場の断熱効果もあるため、一石二鳥の対策です。

トイレに窓がある場合は、網戸の状態も必ず確認しましょう。網戸に小さな破れがあるだけでも、ユスリカやチョウバエのような小さな虫は簡単に入り込んできます。

目の細かい「30メッシュ」以上の網戸を使い、定期的に破れやたるみがないかをチェックし、必要に応じて修理・交換を行いましょう。

トイレに虫が出たとき、市販の殺虫剤や漂白剤を使ってすぐに駆除したくなる気持ちはわかります。

しかし、小さな子どもやペットがいるご家庭では、安全性に特に注意が必要です。

スプレー型殺虫剤や粉末薬剤は、使用後の残留成分に注意が必要です。

床や便器周りに残った薬剤を、子どもやペットが舐めてしまうリスクがあります。

誤飲・誤触による中毒や皮膚炎を防ぐため、使用後はよく換気し、しっかり拭き取ってください。

子どもの手の届くところに薬剤を保管しないことも基本です。

「天然成分」「アロマ成分」と記載されていても、ペットにとっては有害な精油(例:ティーツリー、ユーカリ、ペパーミントなど)が含まれている場合があります。

猫や小動物は特に匂いに敏感なので、トイレ内での使用には慎重になりましょう。

| 方法 | 子ども・ペットに安全か | 解説 |

|---|---|---|

| 重曹+クエン酸の洗浄 | ◎ | 自然由来で安全。発泡でぬめり・臭い・虫の発生を予防できます。 |

| ハッカ油の虫よけスプレー | △ | 犬には安全だが、猫には注意。使用場所と濃度に注意を。 |

| 粘着トラップ | ○ | 食品添加物系粘着剤を使ったものは比較的安全。ただし誤飲注意。 |

| こまめな換気と掃除 | ◎ | 虫の発生予防にはこれが一番。子どもにも安全。 |

ペットや子どもがいる家庭では、虫対策の効果だけでなく安全性も大切です。自然由来の素材や、ペット・赤ちゃん対応と明記された商品を選ぶと安心。

不安な場合は、専門業者に「子どもやペットがいる」と伝えると、配慮された施工やアドバイスを受けられることもあります。

「できることはやってみたけれど、また虫が出てきた…」

「どこを掃除しても改善されない。もしかして、何か大きな問題があるのかな?」

そんなふうに、不安やストレスを感じながら毎日を過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。

トイレは家族みんなが使う場所だからこそ、常に清潔に保ちたいと思うのは当然のことです。

けれど、原因が見えにくい場所にある場合や、自力での掃除だけでは限界があるケースも存在します。

ここでは、どんなときに専門の業者へ相談するのが適切なのか、判断の目安をご紹介します。

掃除をしても、また数日後に同じ虫が出てくる——そんな状況が続いているとしたら、虫が「表面だけでなく、もっと深い場所に巣をつくっている」可能性があります。

たとえば、配管の奥や床下、タンクの内部など、家庭用の掃除道具では届かない場所が原因となっている場合も少なくありません。

こうした見えない部分の調査や洗浄は、プロの道具と経験が必要です。

「虫が出てくる場所が決まっていない」「どこが汚れているのかわからない」——そんなときは、自分で原因を探すだけで心が疲れてしまうこともあります。

そんなときこそ、第三者の視点を取り入れてみるのもひとつの方法です。

専門業者は、これまで数多くの現場を見てきた経験があります。素人では見落としがちな小さな異変から、原因を突き止めてくれることもあります。

もしトイレで虫が大量発生して困っている場合は、最初に水道業者に相談し、必要に応じて害虫駆除業者を紹介してもらう流れが一般的やで!

業者同士で連携をとって対応してもらえるケースもあるので、まずは自治体の水道局指定工事店に相談してみましょう!

トイレにいる細長い虫に関してよくあるQ&Aをまとめました!

疑問に思うことがあればぜひ参考にしてみてや!

どうやって駆除すれば効果的ですか?

まずは排水口の汚れや湿気を取り除き、換気を良くすることが基本です。市販の殺虫剤や駆除グッズもありますが、場合によっては専門業者に相談すると安心です。

子どもやペットがいる家庭でも使える安全な駆除方法は?

まずは環境改善(掃除や換気)が最優先です。殺虫剤を使う場合は、ペットや子どもの安全に配慮した製品を選び、使用方法を守りましょう。

何度も虫が発生する場合はどうすればいいですか?

排水管の詰まりや配管の漏れなど、根本的な原因がある可能性があります。専門業者による点検・駆除を検討してください。

トイレに虫が発生しやすい地域は?

以下の3つの条件が揃った地域では、トイレに虫が発生しやすくなります。

トイレで見かける細長い虫は、見た目の不快さだけでなく、衛生面や健康への影響も気になる存在です。

特にチョウバエやユスリカ、紙魚(シミ)などは湿気や汚れ、排水口の状態によって発生しやすく、放置するとどんどん増えてしまう恐れもあります。

虫の種類を正しく知り、発生原因に応じた対策を早めに取ることが、再発防止や快適なトイレ空間を保つ第一歩です。

日常の掃除や換気を見直すことで、虫の出にくい環境づくりも可能になります。

「ちょっとしか出てないから…」と放置せず、気づいた今こそが対策のタイミング。

自分での駆除が難しいと感じた場合は、無理をせず専門の業者に相談するのも賢い選択です。