近くの水道屋さんが見つかる

ポータルサイト

おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載

水回りで「小さい虫」を見かけると、不快感や衛生面の不安が一気に高まりますよね。

トイレやキッチン、お風呂場など、湿気や汚れがたまりやすい場所は虫が発生しやすく、放置すると数が増えてしまうことも少なくありません。

ビアス

ビアス本記事では、水回りに発生しやすい小さな虫の種類や特徴、なぜ虫がわいてしまうのか、その原因を詳しく解説します。

イラスト図解にしているので虫が苦手な方も安心してくださいね。

効果的な駆除方法や再発を防ぐ予防策についても紹介していくで!

水回りで発生する害虫に悩んでいる人はぜひ最後まで見たってや。

キッチンや洗面所、お風呂など、家の水回りで見かける「小さな虫」。

どこから来たのかわからず、いつの間にか飛んでいたり、床を這っていたり…そんな光景に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。

これらの虫は、湿気・汚れ・食べカスなどを好む種類が多く、放っておくと家の中で大量に繁殖してしまうことも。

特に水回りは、虫にとって「快適な環境」がそろっているため、発生しやすい場所です。

では、実際にどのような種類の虫が発生しているのか?水回りに現れる代表的な虫の種類と、その見た目・発生しやすい場所の特徴を詳しく見ていきましょう。

水回りに発生しやすい小さい虫は種類が多く、それぞれ見た目や好む発生場所に特徴があります。

ここでは家庭の水回りに発生しやすい代表的な虫とその特徴をまとめてご紹介します。

ショウジョウバエ

ノミバエ

チョウバエ

キノコバエ

体長2〜4mmの黒や茶色の小さなハエ類は湿った排水口や生ゴミ、腐った果物の周辺に多く発生します。

繁殖力が強く、放置すると大量発生することがあります。

赤い目が特徴で、熟した果物や発酵した食品の周辺に発生します。家庭内で最もよく見られるコバエの一種です。

名前の通り「ノミのように跳ねる」のが最大の特徴です。

見た目はコバエに似ていますが、飛ぶというよりピョンピョンと跳ねるように移動します。色は暗褐色〜黒っぽいことが多く、動きが素早いため目で追いづらいこともあります。

排水管の汚れやぬめりに産卵し、成虫は羽がふさふさとした特徴的な見た目を持っています。

コバエは湿気や腐敗物を好み、一度発生すると繁殖が早いため注意が必要です。

湿った土や腐った植物などを好み、鉢植えの土や排水溝のぬめりに発生しやすいです。

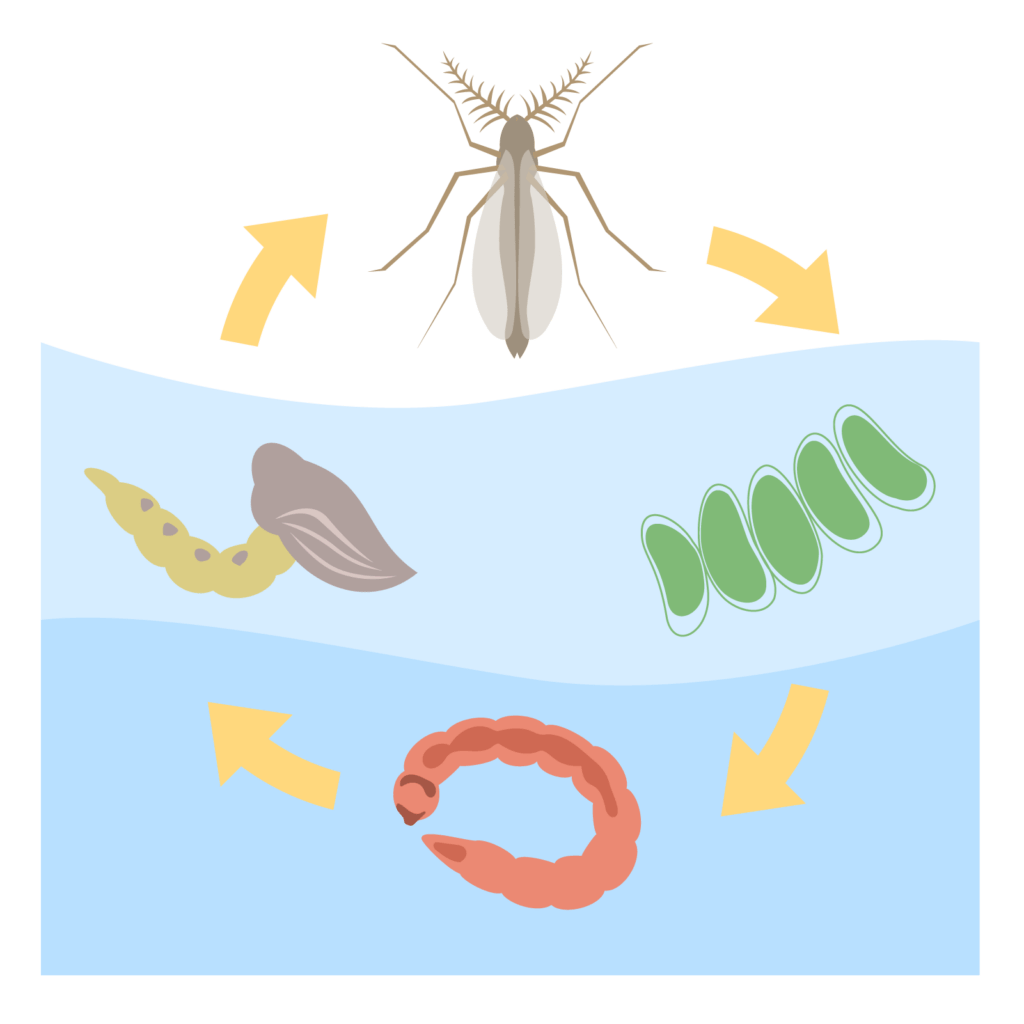

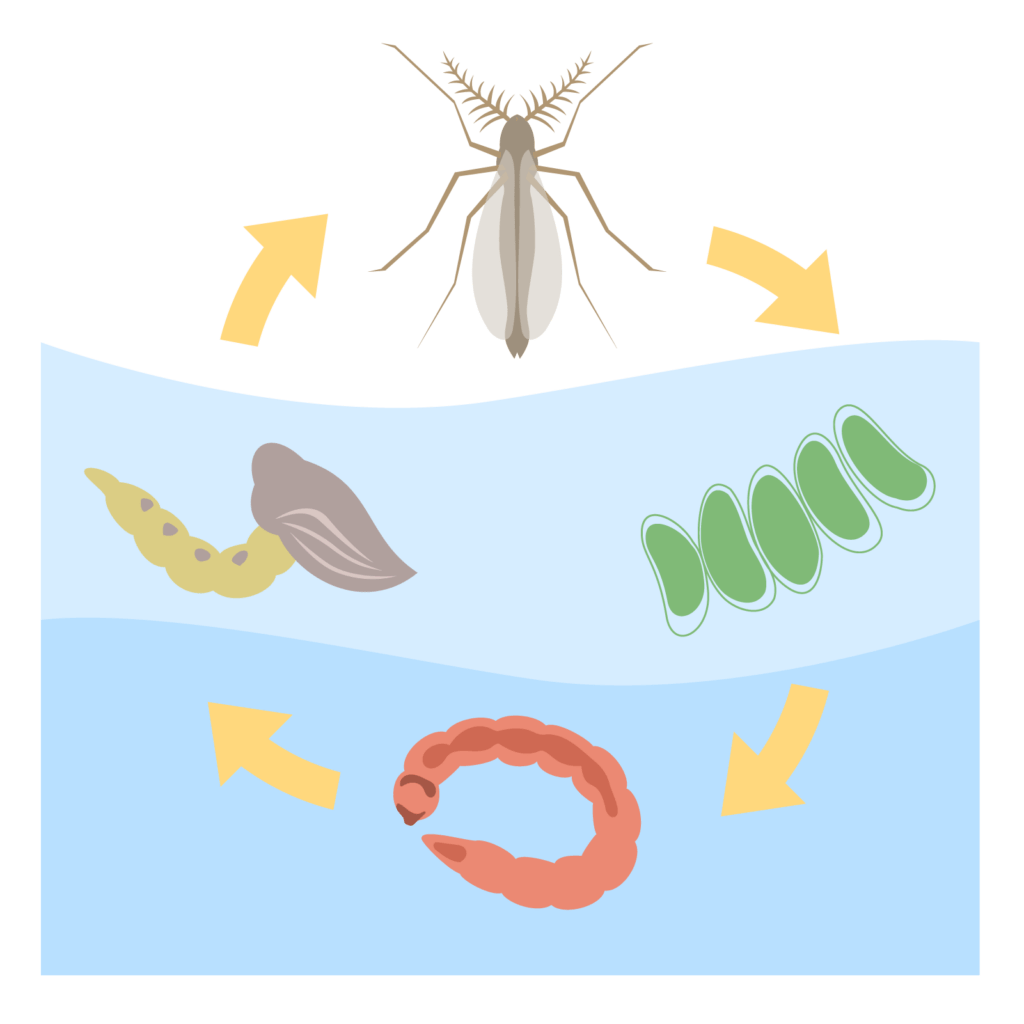

ユスリカ(幼虫は赤っぽい)

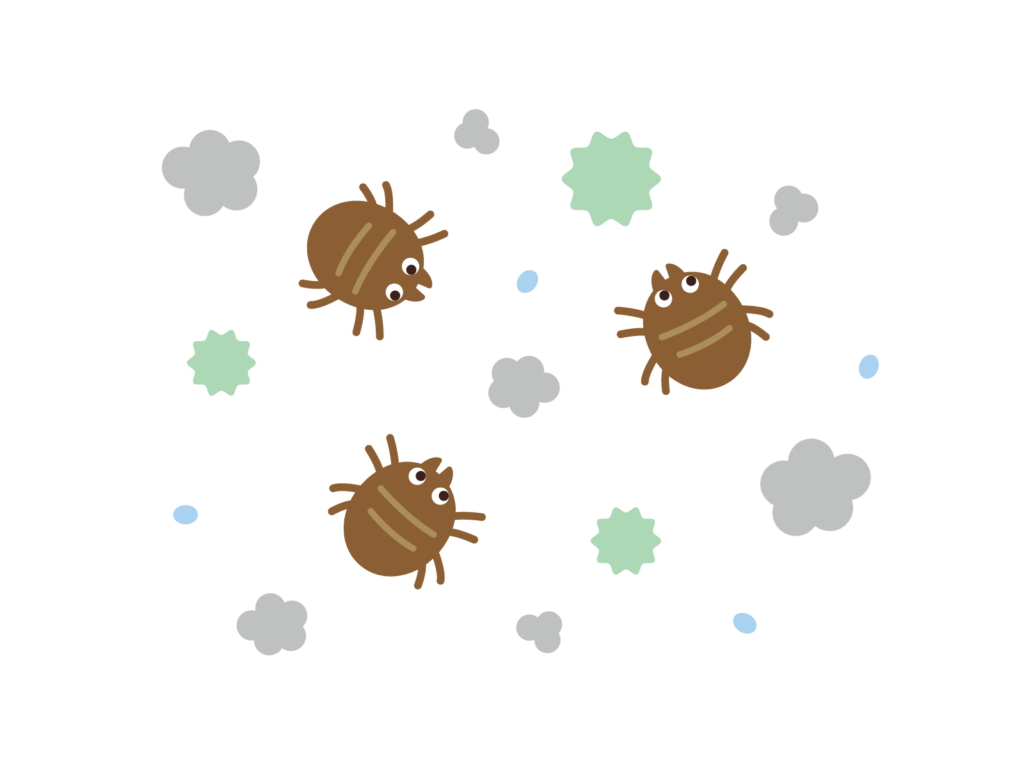

ダニ

ゴキブリ

特徴:赤くて細長い体の幼虫。成虫は蚊に似ているが刺さない。

発生場所:排水溝やベランダの水たまり、ぬめりの多い場所。

特徴:肉眼では見えない微小な虫。アレルギーや皮膚トラブルの原因になることも。

発生場所:高湿度の場所(浴室・洗面所・排水口周辺)。カビや皮脂汚れがあると繁殖しやすい。

特徴:成虫に比べて小さく、茶色~黒で2~10mm程度。丸みのある平たい体型。

発生場所:シンク下、排水口周辺、冷蔵庫の裏、洗面台のすき間など、暗くて湿った場所に潜みます。

補足:水回りに多く、放置すると成虫に成長して繁殖。見た目が小さい虫と似ているため、幼虫を「よく分からない小さい虫」と誤認するケースも。

小さいうちに駆除しないと、一気に増殖します。ゴキブリはアレルゲンや病原菌を媒介するため、衛生リスクが非常に高い虫です。

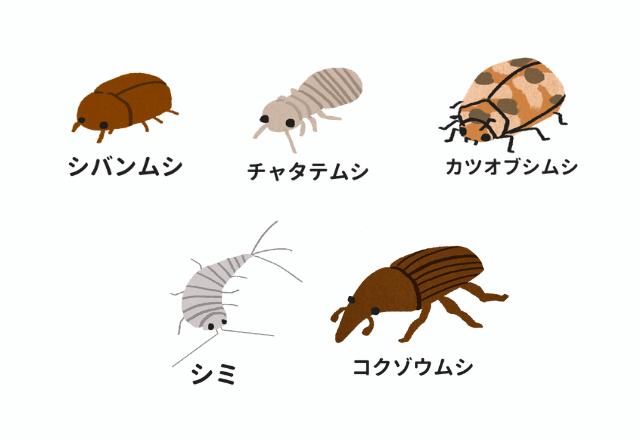

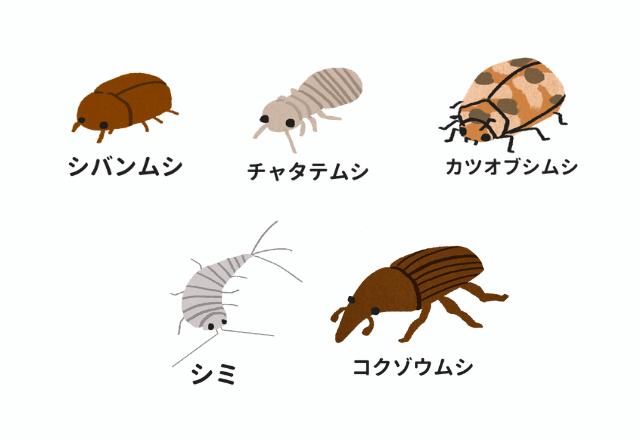

特徴:小さな茶色い甲虫。乾燥食品に潜み、穴を開けて食害する。

発生場所:パスタ、パン粉、乾物、ペットフードなど。水回り近くの食品庫などで発見されやすい。

特徴:半透明〜薄茶色で1〜2mmほど。カビや紙類の微細な汚れを食べる。

発生場所:湿気のある本棚、壁紙の裏、段ボール、浴室の隅など。水回りでもカビがあると繁殖。

特徴:茶色い小さな甲虫(2〜4mm)。幼虫は繊維や乾物食品を食害し、成虫は光に集まります。

発生場所:食品棚、押し入れ、衣類収納の近くなど。水回り近くの乾物保管エリアにも注意が必要。

特徴:銀白色で細長く、うろこ状の体。光を嫌い素早く動く。寿命が長く、最大で数年生きることも。

発生場所:湿気の多い浴室や洗面所、トイレの隅、タイルの隙間、古紙や本の裏など。特に暗くて湿った場所を好みます。

特徴:黒っぽく細長い体と長い口(口吻)が特徴的な甲虫。

発生場所:米や小麦粉など穀物系の乾物。封を開けた食品を長期保管していると発生しやすい。

排水溝やその周辺で見かけることのあるコオロギやカマドウマは、小さくても特徴的な昆虫です。

これらは湿気が多く暗い場所を好み、特に封水が切れていたり、配管の隙間がある排水設備でよく見られます。

特徴的な鳴き声があり、夜間に活動します。見た目は茶色っぽく、比較的速く動くことがあります。

別名「ヤスデコオロギ」とも呼ばれ、足が非常に長く、独特のジャンプ力を持っています。攻撃性はほとんどなく、人に害を与えることはありません。

これらの虫が排水溝に発生する原因としては、封水(トラップ)の機能不全や配管のすき間、排水管周辺の湿気が挙げられます。

放置すると、虫の繁殖だけでなく悪臭や衛生リスクも高まるため、早めの対策が重要です。

詳しい原因や対策については、【排水溝のコオロギ対策ガイド】の記事もぜひご覧ください。

水回りに現れる「小さな虫」は、サイズが小さいために軽視されがちですが、放置することで以下のような深刻な問題を引き起こす可能性があります。

ほとんどの虫は非常に繁殖力が高く、数日〜1週間程度で爆発的に増殖します。

たとえばコバエやゴキブリの幼虫は、放っておくと一気に数十匹〜数百匹になるケースも。

初期段階で対策すれば簡単に駆除できる虫も、放置して壁の中や床下などに広がってしまうと、専門業者でないと対処できなくなることもあります。

ダニやチャタテムシ、ゴキブリなどは、アレルゲンとなるフンや死骸をまき散らすことで、以下のような健康被害を引き起こすことがあります。

コクゾウムシやシバンムシなどは乾燥食品に侵入・産卵し、中身をダメにします。

カツオブシムシやチャタテムシは衣類や本などを食害するため、収納品や大切な書類がボロボロになることも。

見えないところで虫が繁殖していると、食品の衛生面にも深刻な問題が生じます。

水回りに虫がいると、不衛生な印象を強く与えます。とくに来客時にキッチンやトイレで虫を見られると、生活全体の清潔感に関わる重大なマイナス評価になります。

水回りに小さな虫が多く発生するのは、そこが「虫にとって非常に居心地の良い環境」だからです。

ここでは、主な発生要因と、虫が好む場所の特徴について解説します。

水回りに出る小さな虫は、「ただの不衛生」で片付けられない理由で集まってきます。

彼らが好むのは、湿度が高く、食べ物のカスや汚れが残っているような環境。

つまり、水気やゴミがたまりやすい場所は、それだけで虫たちにとって「理想的な住処」になってしまうのです。

では、家の中で特にどの場所が虫に狙われやすいのでしょうか?

次に、水回りの中でも特に虫が発生しやすい具体的な箇所を確認していきましょう。

水回りは水を使う場所のため、常に湿度が高くなりやすい環境です。浴室、洗面所、キッチンのシンク下などは、特に蒸気や水はねで常に湿っています。

湿気を好む虫:チョウバエ・ダニ・チャタテムシ・シミ・トビムシ・ノミバエなど

多くの害虫は気温と湿度が上がる春~夏の時期に発生しやすいで!

秋~冬でも室内が暖かく保たれている場合、害虫は活動を続けることがあるから油断はできへんな。

排水口のぬめりや、流しに溜まった油分・洗剤カスなどの汚れは、虫にとって栄養源となります。コバエ類はこの汚れに卵を産み付け、成虫が飛び回る原因になります。

汚れを好む虫:コバエ類・ユスリカ・チョウバエ・ゴキブリ など

食べかすや生ゴミのにおいは、特にコバエ・ゴキブリなどの強い誘因になります。密閉されていないゴミ箱や、三角コーナーの残飯は絶好の繁殖源です。

食品残り香で寄ってくる虫:ショウジョウバエ・ノミバエ・ゴキブリ・コクゾウムシ・シバンムシ など

具体的に、どこに虫が発生しやすいのかを把握することで、重点的に対策ができます。

| 発生場所 | 主な原因 | 発生しやすい虫 |

|---|---|---|

| キッチンの排水口・シンク下 | 湿気・油汚れ・食べかす | コバエ、ゴキブリ、ユスリカ、チョウバエ |

| 浴室(排水口・床の隙間) | 湿気・石けんカス・髪の毛 | チョウバエ、トビムシ、シミ、ダニ |

| 洗面所・洗濯機周り | 湿気・ホコリ・洗剤残り | トビムシ、ダニ、チャタテムシ |

| 食品保管庫・棚 | 乾物の保存状態・湿度 | シバンムシ、コクゾウムシ、カツオブシムシ |

| 壁紙の裏・本棚・段ボール周辺 | カビ・紙くず・湿気 | チャタテムシ、シミ、カツオブシムシ |

水回りの虫の発生原因として、意外と見落とされがちなのが「小さな水漏れ」です。

虫の発生が「同じ場所で何度も繰り返す」場合は、配管やホースの水漏れを一度点検してみましょう。

見えない場所での劣化や破損が原因のことも多く、業者に相談することで原因が明確になるケースもあります。

水回りで小さい虫が発生する原因のひとつに、「封水切れ」があります。

封水とは、トイレや排水口の排水トラップに常に溜まっている水のことで、この水が虫の侵入を防ぐバリアの役割を果たしています。

しかし、使わない期間が長く続いたり、水が蒸発したりすると封水がなくなり、虫たちが下水や配管から室内へ侵入しやすくなってしまうのです。

封水が切れると、害虫だけでなく悪臭や有害なガスも室内に入り込む恐れがあります。

そのため、定期的に水を流すことや、排水口に水を補充することで封水を維持することが重要です。

封水切れで発生する虫:ゴキブリ・チョウバエ類

「なんとなく出てきた虫を叩いて終わり」では、再発の可能性が非常に高く、根本的な解決にはなりません。

この章では、市販グッズによるセルフ駆除から、専門業者への相談タイミングまで、状況に応じた適切な駆除法を解説します。

コバエは湿った場所や生ゴミ周辺に集まりやすいため、効果的な駆除グッズを使ってしっかり対策することが大切です。

誘引剤の種類(酢系・アルコール系など)と、設置可能な場所をチェックしましょう。

自宅の観葉植物からキノコバエが発生している場合は、以下の商品も併用するのがおすすめです。

土の部分にそのまま刺すだけでキノコバエを効果的に除去することができます。臭いがなく科学殺虫剤成分が不使用な点も安心ポイントといえます。

忌避成分×防臭×使いやすさのバランスが◎。コバエ対策に特化した製品です。

ゴキブリは衛生面でも心理的にも非常に不快な害虫です。

特に幼虫(幼虫期のゴキブリ)は見逃されやすく、繁殖を許してしまう原因となります。

効果的な駆除には、成虫だけでなく幼虫にもアプローチできる専用グッズを使うことが重要です。

ヘイト剤と違って持続効果はないので、あくまで応急処置用やな。常備しておくと安心の頼もしい見方や!

穀物害虫や衣類害虫は、食品や衣類を直接食い荒らすため、早めの対策が欠かせません。

特に、コクゾウムシやカツオブシムシ、チャタテムシ、シミ(シバンムシ)などが代表的な害虫です。

これらの虫は狭い場所に隠れやすいため、駆除には専用のグッズが効果的です。

「お部屋の虫キラーワンプッシュ」は、広い範囲の小さい虫を効率よく駆除したい方にピッタリのスプレータイプ駆除剤です。

水回りだけでなくリビングや押入れなどにも使えるため、虫の多発時期のまとめて対策に便利です。

水回りに小さい虫が発生したとき、「バルサン(くん煙剤)を焚けば一発で解決するのでは?」と考える方も多いかもしれません。

たしかにバルサンには空間にいる害虫の駆除効果があり、特に以下のような場面では有効です。

このようなケースでは、バルサンの煙が部屋中に広がり、虫をまとめて駆除してくれるため、非常に頼りになります。

ただし、バルサンは空間に出てきた虫(主に成虫)にしか効果がありません。

以下のようなケースでは、十分な効果が得られない可能性があります。

また、バルサンで虫が減ったように見えても、虫の発生源(汚れ・水漏れ・封水切れなど)を放置しているとすぐに再発します。

つまり、バルサンはあくまで「応急処置」であり、継続的な対策が必要なのです。

バルサン使用時には「食器や調理器具の養生」「ペットや植物の避難」などの注意点もあるため、使用説明をよく読み、安全に配慮してください。

市販の駆除グッズを使っても「虫が何度も出てくる」「どこから発生しているのかわからない」といった場合は、専門業者への依頼を検討すべきタイミングです。

水回りに出る小さな虫は、一見すると単純な汚れが原因に思えますが、実は構造的な問題や見えない場所での繁殖が関係していることもあります。

以下では、プロに頼るべきケースと、そのメリットについて詳しく解説します。

一見きれいでも、排水管の奥や床下などに巣が残っている可能性があります。

シンクの裏や配管まわり、天井裏など、人の目では確認できない場所が発生源かもしれません。

食中毒やアレルギー、住宅被害のリスクがあるため、早期対処が必要です。

水回りの害虫は、湿気・漏水・腐敗などが原因になっている場合が多く、専門業者の点検で根本原因を明らかにできます。

業者は、特殊なライトや調査機器を使って「どこで虫が繁殖しているか」「侵入経路はどこか」を正確に見極めてくれます。

プロ専用の薬剤や煙霧処理、隙間封鎖など、家庭では難しい対処も可能。短期間での完全駆除を目指せます。

清掃の盲点や住宅構造上の問題(換気不良・密閉不足・水漏れ箇所など)を指摘してもらえ、予防まで含めたトータル対応を任せられるのも安心です。

水道修理業者や害虫駆除業者の中には、「水漏れ修理+害虫調査」のセットサービスを提供しているところもあり、効率よく原因を断つことができます。

虫の種類によっては、一度に数十〜数百個の卵を産むものもあり、放置するほど被害が広がるリスクがあります。

無理に一人で抱え込まず、専門業者に早めに相談することが、最も確実で安心な対策です。

ただし、近年では悪質業者による高額請求の被害報告が後を絶たへんで!水道業者に依頼する際は水道局指定工事店か?会社概要はしっかり掲載されているか確認してな。

一度は駆除できても、水回りの小さな虫は環境が変わらなければ何度でも発生します。

つまり、虫を「見なくなる」ためには、日々の予防と環境改善が最も重要です。

ここでは、家庭でできる予防のポイントを、具体的な方法とともに紹介します。

忙しい方でも取り組みやすいように、日常的な習慣化のコツや換気・掃除の工夫も解説します。

水回りの虫は、「そこに居心地のいい環境」がある限り、何度でも戻ってきます。

以下のような日常習慣を意識するだけで、虫の再発はぐっと減らせます。

生ゴミや水気の多いゴミは、たとえフタ付きのゴミ箱でも臭いがこもり、虫の発生源になります。

食べカスや油汚れは虫のエサに。最低でも週2〜3回は洗剤+ブラシで洗いましょう。

小さな水たまりでも湿度を高め、チャタテムシやダニが寄ってくる原因になります。

粉類・乾物・お菓子などは密閉容器に入れ、シバンムシやコクゾウムシの発生を防ぎましょう。

排水口の手軽なぬめり予防として氷を入れるのもおすすめやで!

月1回のパイプ洗浄も組み合わせることで予防するのが得策や。

排水溝に氷を入れるメリットについては、以下の記事で詳しくまとめています。気になる方はぜひこちらも参考にしてみてくださいね!

虫を寄せつけない環境作りには、「風通し」「清掃」がカギです。

特に水回りは湿気がこもりやすいため、こまめな換気と掃除の習慣化が予防の第一歩となります。

換気のポイントは以下の3つです。

換気扇はつけっぱなしでもそれほど電気料金が高くならないのが大きなメリットやねん。家にいる間は常に回しておくことで害虫の侵入を防げるから一石二鳥やな!

小麦粉・パン粉・乾麺・シリアル・お菓子などの「乾燥食品」は、小さな虫の格好のターゲットです。

紙袋やビニールのまま保管していると、知らぬ間に侵入・産卵されてしまうことも…。

以下のような密閉保存グッズを活用することで、虫の侵入や繁殖を防げます。

清掃や換気だけで虫が出る場合は、「設備自体の問題」が隠れていることもあります。

特に、水漏れ・カビ・隙間などの構造的なトラブルは、目に見えにくく、長期的な虫の温床になります。

もし異常が見つかったら、水道修理業者やリフォーム業者に早めに相談するのがベストです。

業者によっては、配管の清掃と同時に、害虫対策やコーキング補修などをセットで行ってくれる場合もあります。

水まわりに発生する小さな虫についてよくあるQ&Aをまとめました!

疑問に思うことがあればぜひ参考にしてみてや!

水回りに出る小さな虫って、放っておくとどうなるの?

衛生的なリスクや繁殖の可能性があります。放置すると数が増え、食品汚染やアレルギー、悪臭の原因になることも。特にコバエやダニ、ゴキブリなどは短期間で繁殖するため、早めの対処が大切です。

虫を見かけたのが1〜2匹だけなら、放っておいてもいい?

少数でも見かけたということは「すでに家の中に入っているサイン」です。特に水回りに出る虫は、すでに卵を産み付けている可能性もあるため、軽視せずに早めに対処を行いましょう。

小さい虫は人に害を与えますか?

種類によります。チョウバエやコバエは直接害を与えるわけではありませんが、病原菌を媒介する可能性があります。ゴキブリやダニは、食中毒やアレルギーの原因になるため、特に注意が必要です。

水回りに現れる「小さな虫」は、たとえ1匹でも繁殖や衛生リスクのサインかもしれません。

特にコバエやチョウバエ、チャタテムシ、コクゾウムシなどは、湿気・汚れ・エサがそろうと、あっという間に増えてしまいます。

一時的に駆除できても、排水口の奥・食品棚の隙間・シンク下の湿気など、発生源を放置すれば再発の可能性が高まります。

だからこそ、

といった対策を、段階的に行っていくことが大切です。

特に、「何度掃除しても虫が出てくる」「水漏れやカビも気になる」という場合は、水道や住宅設備の不具合が関係している可能性もあります。そういったケースでは、害虫駆除だけでなく、水回りの専門業者に早めに相談するのが安心です。